元少年A著『絶歌-神戸連続児童殺傷事件』を読んで考えた様々なこと [Criticism]

10日の新聞で酒鬼薔薇聖斗の名で知られた神戸連続児童殺傷事件の元少年Aの手記が出版されることを知り、関心を持った。なぜなら、自身の少年時代の体験から、私は少年事件に昔から強い関心を抱いており、さらにこの事件に関しては、本ブログでも取り上げたことがあるが、かなり説得力のある〝冤罪説〟もあるからであり、私はぜひこの本を読んでみたいと思った。しかし、その日書店に行ってもまだ店頭に出ておらず、Amazonのサイトでも見当たらなかった。

ところが、翌日Amazonを再度閲覧すると、販売初日だというのにすでに在庫切れ、しかも驚いたことに、2桁のカスタマーレビューがもう上がっており、なおかつそのほとんどが☆ひとつの酷評だった。興味をもってそのレビューをひとつひとつ読んでみると、多くが「世に出してはならない本」「今すぐ出版を中止すべき」といった内容で、なかには正直に「本を読んでいないが……」と、レビューになっていないレビューもいくつか見受けられた。ある商品を使いもせずにダメだと☆ひとつをつけるなど、ルール違反も甚だしい。文句があるなら出版社に抗議するのが筋だろう。

このように、多くのレビューが本をよく読んだうえで冷静に判断・批評したものではなく、「被害者家族を傷つける」「更生していない証拠」などと感情的な決めつけに終始したもので、私は村八分という言葉を連想した。私は日本のムラ社会の構造は基本的に明治以降に形成されたものと思っているが、江戸の封建時代に根を持つ因習が連綿と現代まで地下茎でつながっていることも否定しがたい。そして、否定的なレビューを書いた人々は、それが「正義」と疑わずにいるようだが、そもそもその正義とは何かと問いかけざるを得ない。

凶悪犯罪は減っている

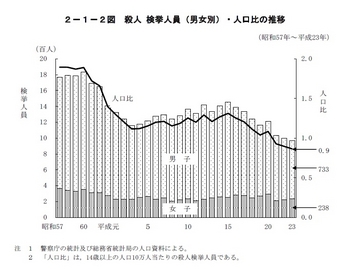

図を見ると、戦後の一時期を除いて、殺人事件、未成年者のそれも一貫して減り続けているか、もしくは横ばいで、決して増えてはいないことが分かる。なのに私たちが凶悪犯罪を身近に感じるのは、テレビやネットを通じて質・量ともにそれらに関する情報が過剰に流布されているからである。とくに私たちが錯覚しやすいのは、いわゆる「凶悪犯罪」とか「猟奇事件」「無差別大量殺人」といった類いの事件は、せいぜいここ数十年の間に顕著になったという認識である。実はそうした事件は、少なくとも明治の昔からよく起きていたのである。しかし、新聞やラジオしかなかった当時は、そんな事件がどこかの地方で起きても、せいぜい新聞のベタ記事で「どこどこの男が村人7人を猟銃で殺害」などと数行で報じられるだけだった。だから、そんな情報は全国津々浦々に行き渡ることはなかったし、届いたとしても人々の関心をさほど引き起こさなかったのである。むしろ、阿部定事件のように大きな社会的反響を呼び起こした事件は例外的だった。

テレビが発達して、とりわけワイドショーの事件や事故の報道の過熱ぶりがとりざたされるようになって久しいが、その悪習はいっこうに改められる気配がない。かくいう私も、そうした報道のありかたに大いに疑問を抱きつつ、大きな事件や事故があると、ついつい野次馬根性から、少々遅い昼食時間に、「ミヤネヤ」や「ザ・ワイド」などを見てきた。それを見なくなったのは、報道ステーションの古賀茂明氏の事件に関して、「ミヤネヤ」で司会者・コメンテーター総掛かりになって稚拙な古賀叩きをする様を見た時、怒りを通り越してあきれ果て、「こんなくだらない番組を今までよく見てきたものだ!」と自己嫌悪に陥って以来のことだった。

それから数ヵ月が経ち、先日NHKのニュースを見ていたら、安保法制=戦争法案や年金情報流出問題を差し置いて、北海道の一家4人死亡事故がトップで報じられたのだが、その報道の仕方に驚かされた。ワイドショーよろしく、長男をひき逃げした容疑者の人物像を彼が住む自宅付近の住民のインタビューを交えて報じ、視聴者の怒りを買うような演出をしていた。ワイドショーを見ていた頃は、ニュースでもそうした切り口の報道があるのは承知していたが、質量ともにワイドショーのそれとは比べものにならないのでさして気にもとめていなかったが、ワイドショーを見なくなって数ヵ月が経った時点で、ニュースでそれを見せられると、明らかに客観性・中立性に欠くセンセーショナルな報道のしかたであることに今さらながら気づかされる。こうして、昔とは比べものにならないほど、重大事故や殺人事件の報道が1件ごとに詳細に、しかも被害者・加害者のプライバシーに渡るまで立ち入って報道されれば、事件や事故の絶対数は減っても、国民が重大事故や凶悪犯罪が増えているという錯覚に陥るのは無理もないことだ。

加害者にも人権はある

1999年に起きた桶川ストーカー殺人事件をひとつの契機として犯罪被害者等基本法が制定され(2004年)、今日では裁判に犯罪被害者が関与できる等、犯罪被害者やその家族の人権が大幅に認められるようになった。しかし、それに反比例するように、犯罪加害者の人権は疎かにされていないだろうか? もちろん、容疑者は逮捕された瞬間から、その人権が大きく制約される。そして、その制約は裁判で有罪が確定して刑の執行を終えるか、刑の執行を受けることがなくなる日まで続く。逆に、万一無罪が確定すれば、その間に受けた人権侵害は損害賠償されることになる。

例えば、表現の自由も被告人や受刑者にある程度認められる。連続射殺魔と呼ばれた永山則夫は事件の2年後、未決にもかかわらず『無知の涙』(1971年)という手記を出版し、大きな反響を呼んだ。当時高校生だった私も読んだ記憶がある。もうとっくに手元から失われているので数十年前の記憶を辿るしかないが、被害者への謝罪の念はほとんど表明されていなかったと思う。本の基調は、自分を犯罪行為へと駆り立てた貧困と無知を生んだ社会への弾劾、そしてそれを客観的に認識できるようになったのは獄中で猛勉強したからだという矜持に貫かれていた。そして彼はその後も獄中で執筆活動を続け、最高裁で係争中の1983年には自身の幼少期の体験をもとにした自伝的小説『木橋』で第19回新日本文学賞を受賞した。彼を批判する人々も少なからずいたが、一方で彼の言動を支持したり、支持とまでいかずとも理解を示す文化人等もまた少なからずおり、新日本文学賞の受賞は作家としての彼の評価を不動のものにした証でもあった。

例えば、表現の自由も被告人や受刑者にある程度認められる。連続射殺魔と呼ばれた永山則夫は事件の2年後、未決にもかかわらず『無知の涙』(1971年)という手記を出版し、大きな反響を呼んだ。当時高校生だった私も読んだ記憶がある。もうとっくに手元から失われているので数十年前の記憶を辿るしかないが、被害者への謝罪の念はほとんど表明されていなかったと思う。本の基調は、自分を犯罪行為へと駆り立てた貧困と無知を生んだ社会への弾劾、そしてそれを客観的に認識できるようになったのは獄中で猛勉強したからだという矜持に貫かれていた。そして彼はその後も獄中で執筆活動を続け、最高裁で係争中の1983年には自身の幼少期の体験をもとにした自伝的小説『木橋』で第19回新日本文学賞を受賞した。彼を批判する人々も少なからずいたが、一方で彼の言動を支持したり、支持とまでいかずとも理解を示す文化人等もまた少なからずおり、新日本文学賞の受賞は作家としての彼の評価を不動のものにした証でもあった。

そのほか、死刑囚の獄中出版で有名なのは、連合赤軍事件の首謀者・永田洋子の『十六の墓標』があげられよう。この中で彼女は16人の同志殺しを、独特の左翼用語で「総括」しているが、その内容は今日いうところの「真摯な反省」とか「被害者・家族への心からの謝罪」とはおよそかけ離れていたように思う。

当時は被害者遺族の人権などこれっぽっちも認められていなかった時代だからだという反論もあろうが、被害者やその家族の人権が認められたからといって、反対に加害者の人権制限が強化されていいことにはならない。むしろ逆である。ときにそのふたつは対立することがあるだろうが、どちらも守られなければならない。

法治国家の原則に立ち返れ

どんな凶悪犯罪を犯した者であろうと、刑務所でその刑期を終えれば、文字どおりその「おつとめ」は果たしたことになるのであり、仮釈放後の保護観察期間などを除いたら、あとは再び犯罪を犯さない限り、その人は一市民としての権利を回復するというのが、法治国家の原則である。ところが、現実には就職をはじめ、彼には様々なハンディが課せられ、「前科者」というレッテルは一生剥がれることはない。

しかし、勘違いしてならないのは、法的なけじめと被害者-加害者の倫理的問題は別だということである。いくら刑期を全うしても、加害者の倫理的責任は一生ついて回るし、被害者の恨みもそう簡単に晴れるものでない。加害者は被害者にいつまで謝罪し続けなければならないのかといえば、被害者またはその遺族が「もういい」と言う時までだと答えるしかない。しかし、それはあくまで両者の倫理的な問題であり、そこに第三者は介入すべきでないし、介入すべき問題でもない。

また、犯罪被害者の権利が主張されるようになって、よく強調されるのは、被告は裁判を通して事件や事故の真相をすべて明らかにせよ、との要求である。だんまりを決め込んで死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃の裁判が典型例だ。しかし、一方で、とくに判決が出ると、被害者や遺族は「もう事件には触れたくない。そっとしておいてほしい」と言う。そのどちらも真実だろうがこれほど矛盾したことはない。裁判で明らかにされた事実がすべて真実とは限らない。いくら被告人が誠心誠意事実を陳述したとしても、少しでも軽い判決を受けたいと願うのが人間の心理だからだ。そういう意味では、むしろ刑が確定した後に受刑者なり元受刑者が書いた手記の中にこそ、事件の核心や真相が隠されている可能性は高い。

少年事件のジレンマ

神戸の事件に立ち返ると、元少年Aはこの事件を14歳の時に起こした。この事件を機に少年法が一部改正され(2000年)、14歳以上の少年も刑事裁判で刑事責任を問えるようになったが、A自身は旧少年法のもとで医療少年院へ送致され、2004年に更生保護施設へ送られた後、その年のうちに保護観察期間も終わり、完全に「自由の身」となった。少年法は「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としている。つまり、犯した罪を罰するのではなく、あくまで更生を目的としているのである。

大人の刑法犯でさえ、刑期を終えれば普通の市民生活が原則的に許されるのだから、少年法で少年院送りになった少年は、退院して保護観察期間が終われば、本来ひとりの青年としてその人格が全面的に認められてこそ、少年法の本来の目的に適うといえよう。なんといっても、未来のある青年(少年)だ。過去に犯した罪はすべて水に流して、二度と犯罪に手を染めることなく生きるべく、きちんと市民としての生活を保障されるべきではないのか?

しかし、現実はAのような凶悪犯罪を犯した少年は、一生十字架を背負って生きていかなければならない。それは単に内面の倫理的問題(被害者家族との問題を含む)にとどまらず、社会的な有形無形の「制裁」についてもだ。

『絶歌』を読んで

・A=冤罪説の崩壊

最初に述べたように、私が本書を手にした理由のひとつは、この事件に冤罪説があるからである。『神戸事件を読む』という本では、数々の疑問点が提起されていたが、もちろんAはその点に関して何も答えていない。しかし、もし仮にAが警察権力のでっち上げたダミーだったとしたら、Aは権力によって生活を保障される代わりに、一生日陰の人生を監視下で送ることになろう。今回のような手記の出版は権力にとって何のメリットもないはずだ。また、もし権力の意向に背いて彼が手記を出版したのだとしたら、その内容は冤罪を暴露するようなもっとセンセーショナルなものになったはずだ。

最初に述べたように、私が本書を手にした理由のひとつは、この事件に冤罪説があるからである。『神戸事件を読む』という本では、数々の疑問点が提起されていたが、もちろんAはその点に関して何も答えていない。しかし、もし仮にAが警察権力のでっち上げたダミーだったとしたら、Aは権力によって生活を保障される代わりに、一生日陰の人生を監視下で送ることになろう。今回のような手記の出版は権力にとって何のメリットもないはずだ。また、もし権力の意向に背いて彼が手記を出版したのだとしたら、その内容は冤罪を暴露するようなもっとセンセーショナルなものになったはずだ。

また、『神戸事件を読む』の著者はひとつ致命的な思い違いをしていたようである。それは、当時Aの学力、とくに国語の成績が悪かったことをもって、あのような脅迫文を書く能力はとうてい彼にはなかったという点を冤罪説の有力な証拠のひとつとしてあげていることである。しかし、本書の最初の数ページを読めば分かるように、Aは並外れた文章力の持ち主である。もちろん、その表現力は少年院やその後の社会生活の中で多くの本を読んで身につけた面も多分にあろうが、事件当時も、彼はホラーもののビデオやマンガに精通し、それらの台詞をつなぎ合わせた詩のような文章も書いており、例の酒鬼薔薇聖斗という名前も、小学生の頃に描いた自作の漫画のキャラクターにつけた名前だと告白している。学校の勉強ができないからといって、かならずしも国語力がないとか、頭が悪いということではないのである。本書を読めば、Aはかなりの知能の持ち主で、事件当時も決して単なるできの悪い落ちこぼれでなかったことが推測できる。そうすると、ここで冤罪説は大きく揺らぐことになる。

そこで、以下はA=真犯人という前提で話を進める。

・不十分な事件の自己分析

本書の前半は事件前後の生活から逮捕、医療少年院に至る経過を述べているのだが、まず驚かされるのが、上にも触れたように、その文学的表現力の豊かさである。この本が小説で、筋道だったストーリー展開があれば、もしかして純文学の新人賞でも受賞できるのではないかと思われるほどである。もちろん、それは、この20年近くの間に読んできた膨大な読書量に負うところが大きいだろう。しかし、いくら読書家でも、必ずしも名文家とはかぎらない。

ところが、その美しい文学的修飾語で彩られて語られる事件を巡る経過が、その美文故に大いなる違和感を醸し出す。小説ならふさわしい文体が、ここでは全くふさわしくないだけでなく、むしろAの事実と向き合うことへの恐れのカモフラージュであるかのようにすら思われなくもない。

実際、彼はなぜふたりの年下の子どもを殺すに至ったのか、その心理の自己解明が十分になされているとはいいがたい。というより、当の彼自身、まだそこにたどり着いていないのだろう。

最愛の祖母の死、それに加えて家族の一員であった犬の死が、彼に生と死への現実を遊離した興味を呼び起こし、たまたま祖母の遺品であったマッサージ器をいじっているうちに性の快感に目覚め、その快感が祖母の死と結びついたことから、以降猫の虐殺に手を染めエスカレートしていく……というストーリー展開は、いかにも説明力不足だ。唯一説得力がある場面は、当初庭の祖母が残した畑に埋めるつもりだった淳君の頭部を、処分前日の夜に急に学校の校門に置こうと思いついて実行するというくだりである。

校舎南側の壁沿いに二本並んだナツメヤシの葉が、降りかかる月の光屑を撒き散らすように音もなく擦れ合っている。呪詛と祝福はひとつに融け合い、僕の足元の、僕が愛してやまない淳君のその頭部に集約された。自分がもっとも憎んだものと、自分がもっとも愛したものが、ひとつになった。僕の設えた舞台の上で、はち切れんばかりに膨れ上がったこの世界への僕の憎悪と愛情が、今まさに交尾したのだ。

告白しよう。僕はこの光景を「美しい」と思った。

嘘偽りのない告白だと思う。しかし、その憎悪した学校への憎悪の記述があまりにも不足している。勉強も運動もできないカオナシのような自己の存在、一方、勉強も運動もできるすぐ下の弟を虐めたこと、父が好きでなかったこと等が断片的に語られるが、それがひとつの像を結んでこのショッキングな場面の告白へ結びついたのではない。そこには大きな空白と断絶がある。彼自身、まだ自己分析が未整理なのか、故意かあるいは無意識的に何かを避けているのか?

・「書く」ことと「世に問う」ことの意味

後半は社会に出てからどんな生活を送ってきたのかについて、時系列的にかなり詳しく描かれている。それによると、彼は事件前からもその傾向があったようだが、人と交わり、回りの空気を読むのが苦手な、多少「自閉症的」傾向があるようだ。そうした傾向のある人に多いことだが、彼もひとつのことにとことんこだわり、熱中するタイプであるようだ。手先の器用さも手伝って、だから就いた仕事はどこでも器用にこなすし、ひといちばい仕事熱心だ。

終盤に至って、彼はある確信にたどり着く。それは「僕にとって「書く」ことは、自分で自分の存在を確認し、自らの生を取り戻す作業だった。」「そうして僕が最後に行き着いた治療法が文章だった。もはや僕には言葉しか残らなかった。」「居場所を求めて彷徨い続けた。どこへ行っても僕はストレンジャーだった。長い彷徨の果てに僕が最後に辿り着いた居場所、自分が自分でいられる安息の地は、自分の中にしかなかった。自分を掻き捌き、自分の内側に、自分の居場所を、自分の言葉で築き上げる以外に、もう僕には生きる術がなかった。」

何と身勝手な!と非難することはたやすい。あるいは、これは自己逃避、退行だと分析することも可能だろう。しかし、私はこれを彼の魂の叫びと受け取った。そしてまた、正しい選択だとも思う。

実際、青少年期の私、いや、つい十数年前までの私も、実は書くことによって自己を対象化し、それを踏み台にして次のステージへと上り詰めてきた人間だった。とりわけ、青少年期の思春期危機や学生時代の挫折体験を乗り切るために、私には書くこと以上の手段は残されていなかった。彼も私も、話すのが苦手で、人と交わるのが苦手で、逆に書くことだけが得意だ。そういう人間にとって、書くということは自己と向き合う手段であり、自己を対象化し分析しうる武器なのだ。

であっても、何も本にして出版しなくてもいいだろう。日記を毎日つけていればいいじゃないか、という反論があるかもしれない。私も中学生のある時期から結婚するまで20年ほど日記をつけていた。しかし、日記はその日、あるいはある一時期の「自己対象化」「自己総括」を可能にする手段ではあっても、人生に立ちはだかった大きな難題を解く手段にはなりえない。私の場合、それを可能にするのは小説という形以外になかった。学生時代の学生運動の挫折体験を乗り越えることができたのは、10年間も苦闘して『極北のレクイエム』という小説を脱稿して出版したことによる。高校生の時にぶち当たった思春期危機という絶体絶命の危機は「無意識の認知行動療法」によって自ら克服したとはいえ、それを客観的に対象化できたのも、それから十数年後にひとつの小説を完成したことによる。結婚-離婚という出来事も、その数年後にいくつかの小説を書き上げて初めて区切りをつけることができた。

そして何より、人間は社会的動物であり、人との関係性によってのみ自己を確認することができる。孤立し自己の内面にしか自分の居場所を見いだせないAにしたところで、だからこそなおのこと、社会との繋がりを通してしか自己の存在意味を確認できないだろう。書かれたものは、読まれることによって初めてその価値を発揮するのだ。そして、その価値はA自身だけでなく、Aが社会にあれだけのショックを与えた事件を引き起こした張本人であってみれば、少し大げさにいって〝歴史的〟資料としての価値がある。この場合の歴史とは、犯罪史程度のものかもしれないが……。

手記の出版を感情的に許せないという淳君の父親の気持ちは分かる。しかし、その被害者の感情に便乗して、本をろくに読みもせずにAや版元の出版社をバッシングすることは許されない。最低限、本を精読すれば、この本が自己満足や印税目的で書かれたものでないことは、一切の予断や偏見を排除すれば、誰の目にも明かだと思う。ただ、十全ではない、完璧ではない、第一歩に過ぎない。

・真の更生、被害者・加害者の真の救済とは何か?

実は本書を読んでいて最も物足りなかった点、本来最も本質的な問題として何よりも語られなければならないのに語られていない点は、「性の問題」だと思った。確かに、上述したように、事件へ至る性倒錯については触れられている。ところが、後半では、本来なら20~30代と最も異性に対する関心の高い年代、性欲の最も強い年代であるにもかかわらず、本書にはAのそれへの言及が一切ない。「はたして彼の性倒錯は「矯正」されたのだろうか?」という疑問も解消されずじまいだ。そうであっても、彼は倫理的に「人を殺してはいけない」という強い確信と信念に辿り着いているようなので、まかり間違っても同じような犯罪を再び犯すことはないとは思うのだが……。

恐らくこの点は医療少年院で法務教官や精神科医が彼を矯正すべき最大課題であったはずだ。そして、この点に関して彼にはみっつの解決方法があったはずだ。ひとつは「治療」がうまくいき、性倒錯が矯正されること。ふたつめは矯正は不可能であり、一生その欲望を抑圧しコントロールして生きていく以外にないという道。そして、もしありうるとしたら、その欲望を文学やマンガや絵画や映画などの芸術に「昇華」させる方法。

もしかしたら、彼の「書く」ことへの渇望は、このみっつめの表現行為なのかもしれない。だとしたら、彼は書くことが許されるべきだというにとどまらず、是非とも書き続けなければならないだろう。事件そのものを小説にすることはできないが、今後もこの本で解明しきれなかった自己とのたたかいをし続けること、また、事件とは直接関係のないフィクションを創作することは、あらゆる意味で良いことであっても、決して非難されるべきことではないと、私は思う。

彼がもっと年を重ねてからあの犯罪を犯していたならば、彼は確実に死刑宣告を受けていただろう。そして、永山則夫のように、あるいは宅間守のように、さらに本書でAが触れている山地悠紀夫のように、今ごろはあるいは自ら望んだように、死刑に処せられ、死ぬまで続く贖罪の苦しみから解放されていたかもしれない。死刑を望んで多数の罪なき民を殺した者に望んだ死刑を与えられ、生と死の意味も分からず犯した未熟な未成年の犯罪者が、一生重い十字架を背負って生きていかなければならないとしたら、それはどう考えても不合理ではないか? やはり死刑は廃止して終身刑が導入されるべきだと思うと同時に、罪を犯した者が死ぬまで十字架の責め苦を負う不合理も解消されなければならないとも思う。

本書の最後に、ある晴れた春の休日に、Aが公園で赤ん坊を連れた若い夫婦に出会う場面が描かれている。彼はそれを見て、自分はその場にふさわしくない、いてはいけない存在だと思い立ち去るのだが、私はいつの日か、彼がそのような幸せな家族の一員になることが、彼の最終的な救済であるだけでなく、実は被害者家族にとっても、最終的な救済に結びつくのではないかと密かに思ってみたりする。

ところが、翌日Amazonを再度閲覧すると、販売初日だというのにすでに在庫切れ、しかも驚いたことに、2桁のカスタマーレビューがもう上がっており、なおかつそのほとんどが☆ひとつの酷評だった。興味をもってそのレビューをひとつひとつ読んでみると、多くが「世に出してはならない本」「今すぐ出版を中止すべき」といった内容で、なかには正直に「本を読んでいないが……」と、レビューになっていないレビューもいくつか見受けられた。ある商品を使いもせずにダメだと☆ひとつをつけるなど、ルール違反も甚だしい。文句があるなら出版社に抗議するのが筋だろう。

このように、多くのレビューが本をよく読んだうえで冷静に判断・批評したものではなく、「被害者家族を傷つける」「更生していない証拠」などと感情的な決めつけに終始したもので、私は村八分という言葉を連想した。私は日本のムラ社会の構造は基本的に明治以降に形成されたものと思っているが、江戸の封建時代に根を持つ因習が連綿と現代まで地下茎でつながっていることも否定しがたい。そして、否定的なレビューを書いた人々は、それが「正義」と疑わずにいるようだが、そもそもその正義とは何かと問いかけざるを得ない。

凶悪犯罪は減っている

図を見ると、戦後の一時期を除いて、殺人事件、未成年者のそれも一貫して減り続けているか、もしくは横ばいで、決して増えてはいないことが分かる。なのに私たちが凶悪犯罪を身近に感じるのは、テレビやネットを通じて質・量ともにそれらに関する情報が過剰に流布されているからである。とくに私たちが錯覚しやすいのは、いわゆる「凶悪犯罪」とか「猟奇事件」「無差別大量殺人」といった類いの事件は、せいぜいここ数十年の間に顕著になったという認識である。実はそうした事件は、少なくとも明治の昔からよく起きていたのである。しかし、新聞やラジオしかなかった当時は、そんな事件がどこかの地方で起きても、せいぜい新聞のベタ記事で「どこどこの男が村人7人を猟銃で殺害」などと数行で報じられるだけだった。だから、そんな情報は全国津々浦々に行き渡ることはなかったし、届いたとしても人々の関心をさほど引き起こさなかったのである。むしろ、阿部定事件のように大きな社会的反響を呼び起こした事件は例外的だった。

テレビが発達して、とりわけワイドショーの事件や事故の報道の過熱ぶりがとりざたされるようになって久しいが、その悪習はいっこうに改められる気配がない。かくいう私も、そうした報道のありかたに大いに疑問を抱きつつ、大きな事件や事故があると、ついつい野次馬根性から、少々遅い昼食時間に、「ミヤネヤ」や「ザ・ワイド」などを見てきた。それを見なくなったのは、報道ステーションの古賀茂明氏の事件に関して、「ミヤネヤ」で司会者・コメンテーター総掛かりになって稚拙な古賀叩きをする様を見た時、怒りを通り越してあきれ果て、「こんなくだらない番組を今までよく見てきたものだ!」と自己嫌悪に陥って以来のことだった。

それから数ヵ月が経ち、先日NHKのニュースを見ていたら、安保法制=戦争法案や年金情報流出問題を差し置いて、北海道の一家4人死亡事故がトップで報じられたのだが、その報道の仕方に驚かされた。ワイドショーよろしく、長男をひき逃げした容疑者の人物像を彼が住む自宅付近の住民のインタビューを交えて報じ、視聴者の怒りを買うような演出をしていた。ワイドショーを見ていた頃は、ニュースでもそうした切り口の報道があるのは承知していたが、質量ともにワイドショーのそれとは比べものにならないのでさして気にもとめていなかったが、ワイドショーを見なくなって数ヵ月が経った時点で、ニュースでそれを見せられると、明らかに客観性・中立性に欠くセンセーショナルな報道のしかたであることに今さらながら気づかされる。こうして、昔とは比べものにならないほど、重大事故や殺人事件の報道が1件ごとに詳細に、しかも被害者・加害者のプライバシーに渡るまで立ち入って報道されれば、事件や事故の絶対数は減っても、国民が重大事故や凶悪犯罪が増えているという錯覚に陥るのは無理もないことだ。

加害者にも人権はある

1999年に起きた桶川ストーカー殺人事件をひとつの契機として犯罪被害者等基本法が制定され(2004年)、今日では裁判に犯罪被害者が関与できる等、犯罪被害者やその家族の人権が大幅に認められるようになった。しかし、それに反比例するように、犯罪加害者の人権は疎かにされていないだろうか? もちろん、容疑者は逮捕された瞬間から、その人権が大きく制約される。そして、その制約は裁判で有罪が確定して刑の執行を終えるか、刑の執行を受けることがなくなる日まで続く。逆に、万一無罪が確定すれば、その間に受けた人権侵害は損害賠償されることになる。

例えば、表現の自由も被告人や受刑者にある程度認められる。連続射殺魔と呼ばれた永山則夫は事件の2年後、未決にもかかわらず『無知の涙』(1971年)という手記を出版し、大きな反響を呼んだ。当時高校生だった私も読んだ記憶がある。もうとっくに手元から失われているので数十年前の記憶を辿るしかないが、被害者への謝罪の念はほとんど表明されていなかったと思う。本の基調は、自分を犯罪行為へと駆り立てた貧困と無知を生んだ社会への弾劾、そしてそれを客観的に認識できるようになったのは獄中で猛勉強したからだという矜持に貫かれていた。そして彼はその後も獄中で執筆活動を続け、最高裁で係争中の1983年には自身の幼少期の体験をもとにした自伝的小説『木橋』で第19回新日本文学賞を受賞した。彼を批判する人々も少なからずいたが、一方で彼の言動を支持したり、支持とまでいかずとも理解を示す文化人等もまた少なからずおり、新日本文学賞の受賞は作家としての彼の評価を不動のものにした証でもあった。

例えば、表現の自由も被告人や受刑者にある程度認められる。連続射殺魔と呼ばれた永山則夫は事件の2年後、未決にもかかわらず『無知の涙』(1971年)という手記を出版し、大きな反響を呼んだ。当時高校生だった私も読んだ記憶がある。もうとっくに手元から失われているので数十年前の記憶を辿るしかないが、被害者への謝罪の念はほとんど表明されていなかったと思う。本の基調は、自分を犯罪行為へと駆り立てた貧困と無知を生んだ社会への弾劾、そしてそれを客観的に認識できるようになったのは獄中で猛勉強したからだという矜持に貫かれていた。そして彼はその後も獄中で執筆活動を続け、最高裁で係争中の1983年には自身の幼少期の体験をもとにした自伝的小説『木橋』で第19回新日本文学賞を受賞した。彼を批判する人々も少なからずいたが、一方で彼の言動を支持したり、支持とまでいかずとも理解を示す文化人等もまた少なからずおり、新日本文学賞の受賞は作家としての彼の評価を不動のものにした証でもあった。そのほか、死刑囚の獄中出版で有名なのは、連合赤軍事件の首謀者・永田洋子の『十六の墓標』があげられよう。この中で彼女は16人の同志殺しを、独特の左翼用語で「総括」しているが、その内容は今日いうところの「真摯な反省」とか「被害者・家族への心からの謝罪」とはおよそかけ離れていたように思う。

当時は被害者遺族の人権などこれっぽっちも認められていなかった時代だからだという反論もあろうが、被害者やその家族の人権が認められたからといって、反対に加害者の人権制限が強化されていいことにはならない。むしろ逆である。ときにそのふたつは対立することがあるだろうが、どちらも守られなければならない。

法治国家の原則に立ち返れ

どんな凶悪犯罪を犯した者であろうと、刑務所でその刑期を終えれば、文字どおりその「おつとめ」は果たしたことになるのであり、仮釈放後の保護観察期間などを除いたら、あとは再び犯罪を犯さない限り、その人は一市民としての権利を回復するというのが、法治国家の原則である。ところが、現実には就職をはじめ、彼には様々なハンディが課せられ、「前科者」というレッテルは一生剥がれることはない。

しかし、勘違いしてならないのは、法的なけじめと被害者-加害者の倫理的問題は別だということである。いくら刑期を全うしても、加害者の倫理的責任は一生ついて回るし、被害者の恨みもそう簡単に晴れるものでない。加害者は被害者にいつまで謝罪し続けなければならないのかといえば、被害者またはその遺族が「もういい」と言う時までだと答えるしかない。しかし、それはあくまで両者の倫理的な問題であり、そこに第三者は介入すべきでないし、介入すべき問題でもない。

また、犯罪被害者の権利が主張されるようになって、よく強調されるのは、被告は裁判を通して事件や事故の真相をすべて明らかにせよ、との要求である。だんまりを決め込んで死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃の裁判が典型例だ。しかし、一方で、とくに判決が出ると、被害者や遺族は「もう事件には触れたくない。そっとしておいてほしい」と言う。そのどちらも真実だろうがこれほど矛盾したことはない。裁判で明らかにされた事実がすべて真実とは限らない。いくら被告人が誠心誠意事実を陳述したとしても、少しでも軽い判決を受けたいと願うのが人間の心理だからだ。そういう意味では、むしろ刑が確定した後に受刑者なり元受刑者が書いた手記の中にこそ、事件の核心や真相が隠されている可能性は高い。

少年事件のジレンマ

神戸の事件に立ち返ると、元少年Aはこの事件を14歳の時に起こした。この事件を機に少年法が一部改正され(2000年)、14歳以上の少年も刑事裁判で刑事責任を問えるようになったが、A自身は旧少年法のもとで医療少年院へ送致され、2004年に更生保護施設へ送られた後、その年のうちに保護観察期間も終わり、完全に「自由の身」となった。少年法は「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としている。つまり、犯した罪を罰するのではなく、あくまで更生を目的としているのである。

大人の刑法犯でさえ、刑期を終えれば普通の市民生活が原則的に許されるのだから、少年法で少年院送りになった少年は、退院して保護観察期間が終われば、本来ひとりの青年としてその人格が全面的に認められてこそ、少年法の本来の目的に適うといえよう。なんといっても、未来のある青年(少年)だ。過去に犯した罪はすべて水に流して、二度と犯罪に手を染めることなく生きるべく、きちんと市民としての生活を保障されるべきではないのか?

しかし、現実はAのような凶悪犯罪を犯した少年は、一生十字架を背負って生きていかなければならない。それは単に内面の倫理的問題(被害者家族との問題を含む)にとどまらず、社会的な有形無形の「制裁」についてもだ。

『絶歌』を読んで

・A=冤罪説の崩壊

最初に述べたように、私が本書を手にした理由のひとつは、この事件に冤罪説があるからである。『神戸事件を読む』という本では、数々の疑問点が提起されていたが、もちろんAはその点に関して何も答えていない。しかし、もし仮にAが警察権力のでっち上げたダミーだったとしたら、Aは権力によって生活を保障される代わりに、一生日陰の人生を監視下で送ることになろう。今回のような手記の出版は権力にとって何のメリットもないはずだ。また、もし権力の意向に背いて彼が手記を出版したのだとしたら、その内容は冤罪を暴露するようなもっとセンセーショナルなものになったはずだ。

最初に述べたように、私が本書を手にした理由のひとつは、この事件に冤罪説があるからである。『神戸事件を読む』という本では、数々の疑問点が提起されていたが、もちろんAはその点に関して何も答えていない。しかし、もし仮にAが警察権力のでっち上げたダミーだったとしたら、Aは権力によって生活を保障される代わりに、一生日陰の人生を監視下で送ることになろう。今回のような手記の出版は権力にとって何のメリットもないはずだ。また、もし権力の意向に背いて彼が手記を出版したのだとしたら、その内容は冤罪を暴露するようなもっとセンセーショナルなものになったはずだ。また、『神戸事件を読む』の著者はひとつ致命的な思い違いをしていたようである。それは、当時Aの学力、とくに国語の成績が悪かったことをもって、あのような脅迫文を書く能力はとうてい彼にはなかったという点を冤罪説の有力な証拠のひとつとしてあげていることである。しかし、本書の最初の数ページを読めば分かるように、Aは並外れた文章力の持ち主である。もちろん、その表現力は少年院やその後の社会生活の中で多くの本を読んで身につけた面も多分にあろうが、事件当時も、彼はホラーもののビデオやマンガに精通し、それらの台詞をつなぎ合わせた詩のような文章も書いており、例の酒鬼薔薇聖斗という名前も、小学生の頃に描いた自作の漫画のキャラクターにつけた名前だと告白している。学校の勉強ができないからといって、かならずしも国語力がないとか、頭が悪いということではないのである。本書を読めば、Aはかなりの知能の持ち主で、事件当時も決して単なるできの悪い落ちこぼれでなかったことが推測できる。そうすると、ここで冤罪説は大きく揺らぐことになる。

そこで、以下はA=真犯人という前提で話を進める。

・不十分な事件の自己分析

本書の前半は事件前後の生活から逮捕、医療少年院に至る経過を述べているのだが、まず驚かされるのが、上にも触れたように、その文学的表現力の豊かさである。この本が小説で、筋道だったストーリー展開があれば、もしかして純文学の新人賞でも受賞できるのではないかと思われるほどである。もちろん、それは、この20年近くの間に読んできた膨大な読書量に負うところが大きいだろう。しかし、いくら読書家でも、必ずしも名文家とはかぎらない。

ところが、その美しい文学的修飾語で彩られて語られる事件を巡る経過が、その美文故に大いなる違和感を醸し出す。小説ならふさわしい文体が、ここでは全くふさわしくないだけでなく、むしろAの事実と向き合うことへの恐れのカモフラージュであるかのようにすら思われなくもない。

実際、彼はなぜふたりの年下の子どもを殺すに至ったのか、その心理の自己解明が十分になされているとはいいがたい。というより、当の彼自身、まだそこにたどり着いていないのだろう。

最愛の祖母の死、それに加えて家族の一員であった犬の死が、彼に生と死への現実を遊離した興味を呼び起こし、たまたま祖母の遺品であったマッサージ器をいじっているうちに性の快感に目覚め、その快感が祖母の死と結びついたことから、以降猫の虐殺に手を染めエスカレートしていく……というストーリー展開は、いかにも説明力不足だ。唯一説得力がある場面は、当初庭の祖母が残した畑に埋めるつもりだった淳君の頭部を、処分前日の夜に急に学校の校門に置こうと思いついて実行するというくだりである。

校舎南側の壁沿いに二本並んだナツメヤシの葉が、降りかかる月の光屑を撒き散らすように音もなく擦れ合っている。呪詛と祝福はひとつに融け合い、僕の足元の、僕が愛してやまない淳君のその頭部に集約された。自分がもっとも憎んだものと、自分がもっとも愛したものが、ひとつになった。僕の設えた舞台の上で、はち切れんばかりに膨れ上がったこの世界への僕の憎悪と愛情が、今まさに交尾したのだ。

告白しよう。僕はこの光景を「美しい」と思った。

嘘偽りのない告白だと思う。しかし、その憎悪した学校への憎悪の記述があまりにも不足している。勉強も運動もできないカオナシのような自己の存在、一方、勉強も運動もできるすぐ下の弟を虐めたこと、父が好きでなかったこと等が断片的に語られるが、それがひとつの像を結んでこのショッキングな場面の告白へ結びついたのではない。そこには大きな空白と断絶がある。彼自身、まだ自己分析が未整理なのか、故意かあるいは無意識的に何かを避けているのか?

・「書く」ことと「世に問う」ことの意味

後半は社会に出てからどんな生活を送ってきたのかについて、時系列的にかなり詳しく描かれている。それによると、彼は事件前からもその傾向があったようだが、人と交わり、回りの空気を読むのが苦手な、多少「自閉症的」傾向があるようだ。そうした傾向のある人に多いことだが、彼もひとつのことにとことんこだわり、熱中するタイプであるようだ。手先の器用さも手伝って、だから就いた仕事はどこでも器用にこなすし、ひといちばい仕事熱心だ。

終盤に至って、彼はある確信にたどり着く。それは「僕にとって「書く」ことは、自分で自分の存在を確認し、自らの生を取り戻す作業だった。」「そうして僕が最後に行き着いた治療法が文章だった。もはや僕には言葉しか残らなかった。」「居場所を求めて彷徨い続けた。どこへ行っても僕はストレンジャーだった。長い彷徨の果てに僕が最後に辿り着いた居場所、自分が自分でいられる安息の地は、自分の中にしかなかった。自分を掻き捌き、自分の内側に、自分の居場所を、自分の言葉で築き上げる以外に、もう僕には生きる術がなかった。」

何と身勝手な!と非難することはたやすい。あるいは、これは自己逃避、退行だと分析することも可能だろう。しかし、私はこれを彼の魂の叫びと受け取った。そしてまた、正しい選択だとも思う。

実際、青少年期の私、いや、つい十数年前までの私も、実は書くことによって自己を対象化し、それを踏み台にして次のステージへと上り詰めてきた人間だった。とりわけ、青少年期の思春期危機や学生時代の挫折体験を乗り切るために、私には書くこと以上の手段は残されていなかった。彼も私も、話すのが苦手で、人と交わるのが苦手で、逆に書くことだけが得意だ。そういう人間にとって、書くということは自己と向き合う手段であり、自己を対象化し分析しうる武器なのだ。

であっても、何も本にして出版しなくてもいいだろう。日記を毎日つけていればいいじゃないか、という反論があるかもしれない。私も中学生のある時期から結婚するまで20年ほど日記をつけていた。しかし、日記はその日、あるいはある一時期の「自己対象化」「自己総括」を可能にする手段ではあっても、人生に立ちはだかった大きな難題を解く手段にはなりえない。私の場合、それを可能にするのは小説という形以外になかった。学生時代の学生運動の挫折体験を乗り越えることができたのは、10年間も苦闘して『極北のレクイエム』という小説を脱稿して出版したことによる。高校生の時にぶち当たった思春期危機という絶体絶命の危機は「無意識の認知行動療法」によって自ら克服したとはいえ、それを客観的に対象化できたのも、それから十数年後にひとつの小説を完成したことによる。結婚-離婚という出来事も、その数年後にいくつかの小説を書き上げて初めて区切りをつけることができた。

そして何より、人間は社会的動物であり、人との関係性によってのみ自己を確認することができる。孤立し自己の内面にしか自分の居場所を見いだせないAにしたところで、だからこそなおのこと、社会との繋がりを通してしか自己の存在意味を確認できないだろう。書かれたものは、読まれることによって初めてその価値を発揮するのだ。そして、その価値はA自身だけでなく、Aが社会にあれだけのショックを与えた事件を引き起こした張本人であってみれば、少し大げさにいって〝歴史的〟資料としての価値がある。この場合の歴史とは、犯罪史程度のものかもしれないが……。

手記の出版を感情的に許せないという淳君の父親の気持ちは分かる。しかし、その被害者の感情に便乗して、本をろくに読みもせずにAや版元の出版社をバッシングすることは許されない。最低限、本を精読すれば、この本が自己満足や印税目的で書かれたものでないことは、一切の予断や偏見を排除すれば、誰の目にも明かだと思う。ただ、十全ではない、完璧ではない、第一歩に過ぎない。

・真の更生、被害者・加害者の真の救済とは何か?

実は本書を読んでいて最も物足りなかった点、本来最も本質的な問題として何よりも語られなければならないのに語られていない点は、「性の問題」だと思った。確かに、上述したように、事件へ至る性倒錯については触れられている。ところが、後半では、本来なら20~30代と最も異性に対する関心の高い年代、性欲の最も強い年代であるにもかかわらず、本書にはAのそれへの言及が一切ない。「はたして彼の性倒錯は「矯正」されたのだろうか?」という疑問も解消されずじまいだ。そうであっても、彼は倫理的に「人を殺してはいけない」という強い確信と信念に辿り着いているようなので、まかり間違っても同じような犯罪を再び犯すことはないとは思うのだが……。

恐らくこの点は医療少年院で法務教官や精神科医が彼を矯正すべき最大課題であったはずだ。そして、この点に関して彼にはみっつの解決方法があったはずだ。ひとつは「治療」がうまくいき、性倒錯が矯正されること。ふたつめは矯正は不可能であり、一生その欲望を抑圧しコントロールして生きていく以外にないという道。そして、もしありうるとしたら、その欲望を文学やマンガや絵画や映画などの芸術に「昇華」させる方法。

もしかしたら、彼の「書く」ことへの渇望は、このみっつめの表現行為なのかもしれない。だとしたら、彼は書くことが許されるべきだというにとどまらず、是非とも書き続けなければならないだろう。事件そのものを小説にすることはできないが、今後もこの本で解明しきれなかった自己とのたたかいをし続けること、また、事件とは直接関係のないフィクションを創作することは、あらゆる意味で良いことであっても、決して非難されるべきことではないと、私は思う。

彼がもっと年を重ねてからあの犯罪を犯していたならば、彼は確実に死刑宣告を受けていただろう。そして、永山則夫のように、あるいは宅間守のように、さらに本書でAが触れている山地悠紀夫のように、今ごろはあるいは自ら望んだように、死刑に処せられ、死ぬまで続く贖罪の苦しみから解放されていたかもしれない。死刑を望んで多数の罪なき民を殺した者に望んだ死刑を与えられ、生と死の意味も分からず犯した未熟な未成年の犯罪者が、一生重い十字架を背負って生きていかなければならないとしたら、それはどう考えても不合理ではないか? やはり死刑は廃止して終身刑が導入されるべきだと思うと同時に、罪を犯した者が死ぬまで十字架の責め苦を負う不合理も解消されなければならないとも思う。

本書の最後に、ある晴れた春の休日に、Aが公園で赤ん坊を連れた若い夫婦に出会う場面が描かれている。彼はそれを見て、自分はその場にふさわしくない、いてはいけない存在だと思い立ち去るのだが、私はいつの日か、彼がそのような幸せな家族の一員になることが、彼の最終的な救済であるだけでなく、実は被害者家族にとっても、最終的な救済に結びつくのではないかと密かに思ってみたりする。

2015-06-15 12:21

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0