この夏の選挙は「日本会議」という亡霊どもとの最終決戦 [Politics]

例えばの話として、1970年に日航機を乗っ取って平壌へ飛んだ田宮高麿ら9人の赤軍派のメンバーが北朝鮮に渡らず日本に留まり、その後「明るい日本の未来をつくる会」という「市民団体」を結成し、日本の共産主義化を最終目標として草の根市民運動を展開し、地方議会への請願活動や署名活動を地道に積み重ねて国を動かし、ついに「ちょっとアホな山本太郎」を首相に担ぎ上げて知らぬ間に権力を握り、秘められた最終目標達成を目前にしているのだといったら、それはあり得ない空想物語として片づけられるだろう。しかし、それをそっくりそのまま左右を入れ替えた形で現在進行しているのが、日本会議と安倍政権の動きだといったらどうだろう。

戦後、「右翼」といえば街宣右翼を意味し、それは暴力団や総会屋といったダークサイドとしばしば結びつきつつ、「反共」を唯一の存在理由としてきた。したがって、彼らは東西冷戦構造が崩壊し、東欧社会主義体制が消滅すると同時に姿を消していった。

しかし、日本にはそうした「目に見える右翼」とは全く別に、日本を破滅へ導いた戦前の軍国主義勢力の生き残りとその亡霊たちからなる、明治憲法の復活とその時代への復古を目指す右翼集団が存在し続けてきた。

昔、新左翼の中に、その正体を隠して社会党などに潜入して合法的にその影響力を広めようという「加入戦術」をとる党派が存在した。私は日本会議と自民党の関係はそれに似たものと思ってきたが、菅野完著『日本会議の研究』(扶桑社新書)を読むと、その分析は正確ではなく、それはむしろ、彼らの組織力と動員力をエサにした「一本釣り」に近いものであることが分かった。彼らは左翼や市民運動の手法を学び、地方議会への請願活動や署名活動といった民主的手法を用いて元号法制化や右派系歴史教科書の採択などを勝ち取り、地方議会はもちろん国会議員にも触手を伸ばし、ついに281名の議員を日本会議国会議員懇談会として配下において自民党を事実上乗っ取り、12名の閣僚によって内閣を掌握して、改憲という同じ夢を見る安倍晋三を「最高権力者」に担ぎ上げ、「明治憲法の復活」という最終目標に向かって今現在邁進している。注)

昔、新左翼の中に、その正体を隠して社会党などに潜入して合法的にその影響力を広めようという「加入戦術」をとる党派が存在した。私は日本会議と自民党の関係はそれに似たものと思ってきたが、菅野完著『日本会議の研究』(扶桑社新書)を読むと、その分析は正確ではなく、それはむしろ、彼らの組織力と動員力をエサにした「一本釣り」に近いものであることが分かった。彼らは左翼や市民運動の手法を学び、地方議会への請願活動や署名活動といった民主的手法を用いて元号法制化や右派系歴史教科書の採択などを勝ち取り、地方議会はもちろん国会議員にも触手を伸ばし、ついに281名の議員を日本会議国会議員懇談会として配下において自民党を事実上乗っ取り、12名の閣僚によって内閣を掌握して、改憲という同じ夢を見る安倍晋三を「最高権力者」に担ぎ上げ、「明治憲法の復活」という最終目標に向かって今現在邁進している。注)

同書では、様々な宗教・宗派が参加する日本会議の実権を、実は「生長の家原理主義グループ」が牛耳っていることを実名を挙げて実証している。本書が発売直後にネット・リアル両書店の店頭から瞬く間に消え、そうこうするうちに日本会議が扶桑社に「内容に事実誤認がある」として出版停止を要求するに至った。言論弾圧は彼らの十八番だが、こうまで過剰な反応をするのを見ると、まさに痛いところを突かれたからと思わざるをえない。本書に続き、6月にかけて日本会議を論じた本の出版が相次ぐ。7月の参議院選挙を前に、グッドタイミングだ。すでに『日本会議の研究』は同会議の逆宣伝も手伝って、ベストセラーになっている。多くの国民に読まれ、今の政権の危険な本質に一人でも多くの有権者が気づいてくれることを願うばかりだ。

それにしても、彼ら「生長の家原理主義グループ」の面々の、ひとつの目標へ向けた粘り強い執念には驚かざるを得ない。対する左派やリベラルが、日本共産党さえ本来「最終目標」とすべき「社会主義社会の実現」を綱領という神棚に祭り上げて事実上社民政党化してしまった現在、彼らのように確固とした信念を持って戦略的に運動を展開している勢力が一つもないことを改めて痛感せざるをえない。

日本会議の動きが、たまたまバブル崩壊後にこの国が右肩下がりの凋落を続け、希望を持てない社会の中で排外主義やポピュリズムへの傾斜という世界的趨勢ともシンクロしたことが、不幸にして安倍政権という最悪の事態をもたらした側面はあるものの、逆もまた真なりで、日本会議のような存在がなければ、左弱右強のいびつな社会は招来しなかったのではないだろうか?

それにしても、何度も指摘するが、敗戦時にイタリアのパルチザンやドイツの反ナチ運動のような抵抗勢力が日本にも存在し、戦争犯罪人どもを日本国民の手によってしっかりと断罪し、天皇制を廃絶していれば、戦後政界に戦争犯罪人どもが復活したり、明治憲法の復活を夢見る右翼勢力が台頭するような社会にはならなかったであろう。そして、憲法制定会議によって真に自主的な民主憲法が制定されていれば、国民軍を保持することになったかもしれないが、アメリカの実質的な植民地状態に置かれることもなく、沖縄も含めアメリカ軍が日本の国土に70年もの長期にわたって駐留することもなかったであろう。ついでにいえば、その場合、一人の市井の少年として育つことになった安倍晋三も、戦犯として処刑された祖父を尊敬したり憧れることもなく、平凡な一生を送ってきたことだろう。まさに「安倍晋三」は「戦後社会」が産み落とした悲劇と喜劇の産物なのだ。

しかし、失われた歴史を取り戻すことはできない。今は現実をしっかりと見つめ、分析する必要がある。この夏の参議院選、あるいはダブルでくるかもしれない次期衆議院選が文字通り「最終決戦」となるだろう。そこで彼らの復古主義の野望を打ち砕けば、彼らの年齢からいっても、二度と戦前の亡霊を蘇らせることはないだろう。しかし、反対に負ければ、彼らの復古主義はこの国の民主主義の最終的敗北を刻印するだけでなく、日本という国の滅亡への最終章の始まりを意味することになるに違いない。いかなる意味においても……。

危機意識を共有しよう!

注:1955年、自由党と民主党の合併により、極右から中道リベラルまでの派閥連合からなる自由民主党が成立すると同時に、戦後、共産党を除く社会主義勢力が連合してできた後左右に分裂していた社会党が再統一した(国家社会主義的部分は後に分裂して民社党を結成)。その後40年近く、「永遠の2分の1野党」としての社会党が与党の補完勢力として機能する中、自民党の事実上の一党支配体制という特殊な「戦後民主主義体制」=55年体制が続いてきた。しかし、1996年に導入された小選挙区制によって自民党の派閥政治は解体し、社会党は党そのものの事実上の消滅をもたらした。そしてそれから16年後、自民党はついに日本会議に乗っ取られてしまった。

戦後、「右翼」といえば街宣右翼を意味し、それは暴力団や総会屋といったダークサイドとしばしば結びつきつつ、「反共」を唯一の存在理由としてきた。したがって、彼らは東西冷戦構造が崩壊し、東欧社会主義体制が消滅すると同時に姿を消していった。

しかし、日本にはそうした「目に見える右翼」とは全く別に、日本を破滅へ導いた戦前の軍国主義勢力の生き残りとその亡霊たちからなる、明治憲法の復活とその時代への復古を目指す右翼集団が存在し続けてきた。

昔、新左翼の中に、その正体を隠して社会党などに潜入して合法的にその影響力を広めようという「加入戦術」をとる党派が存在した。私は日本会議と自民党の関係はそれに似たものと思ってきたが、菅野完著『日本会議の研究』(扶桑社新書)を読むと、その分析は正確ではなく、それはむしろ、彼らの組織力と動員力をエサにした「一本釣り」に近いものであることが分かった。彼らは左翼や市民運動の手法を学び、地方議会への請願活動や署名活動といった民主的手法を用いて元号法制化や右派系歴史教科書の採択などを勝ち取り、地方議会はもちろん国会議員にも触手を伸ばし、ついに281名の議員を日本会議国会議員懇談会として配下において自民党を事実上乗っ取り、12名の閣僚によって内閣を掌握して、改憲という同じ夢を見る安倍晋三を「最高権力者」に担ぎ上げ、「明治憲法の復活」という最終目標に向かって今現在邁進している。注)

昔、新左翼の中に、その正体を隠して社会党などに潜入して合法的にその影響力を広めようという「加入戦術」をとる党派が存在した。私は日本会議と自民党の関係はそれに似たものと思ってきたが、菅野完著『日本会議の研究』(扶桑社新書)を読むと、その分析は正確ではなく、それはむしろ、彼らの組織力と動員力をエサにした「一本釣り」に近いものであることが分かった。彼らは左翼や市民運動の手法を学び、地方議会への請願活動や署名活動といった民主的手法を用いて元号法制化や右派系歴史教科書の採択などを勝ち取り、地方議会はもちろん国会議員にも触手を伸ばし、ついに281名の議員を日本会議国会議員懇談会として配下において自民党を事実上乗っ取り、12名の閣僚によって内閣を掌握して、改憲という同じ夢を見る安倍晋三を「最高権力者」に担ぎ上げ、「明治憲法の復活」という最終目標に向かって今現在邁進している。注)同書では、様々な宗教・宗派が参加する日本会議の実権を、実は「生長の家原理主義グループ」が牛耳っていることを実名を挙げて実証している。本書が発売直後にネット・リアル両書店の店頭から瞬く間に消え、そうこうするうちに日本会議が扶桑社に「内容に事実誤認がある」として出版停止を要求するに至った。言論弾圧は彼らの十八番だが、こうまで過剰な反応をするのを見ると、まさに痛いところを突かれたからと思わざるをえない。本書に続き、6月にかけて日本会議を論じた本の出版が相次ぐ。7月の参議院選挙を前に、グッドタイミングだ。すでに『日本会議の研究』は同会議の逆宣伝も手伝って、ベストセラーになっている。多くの国民に読まれ、今の政権の危険な本質に一人でも多くの有権者が気づいてくれることを願うばかりだ。

それにしても、彼ら「生長の家原理主義グループ」の面々の、ひとつの目標へ向けた粘り強い執念には驚かざるを得ない。対する左派やリベラルが、日本共産党さえ本来「最終目標」とすべき「社会主義社会の実現」を綱領という神棚に祭り上げて事実上社民政党化してしまった現在、彼らのように確固とした信念を持って戦略的に運動を展開している勢力が一つもないことを改めて痛感せざるをえない。

日本会議の動きが、たまたまバブル崩壊後にこの国が右肩下がりの凋落を続け、希望を持てない社会の中で排外主義やポピュリズムへの傾斜という世界的趨勢ともシンクロしたことが、不幸にして安倍政権という最悪の事態をもたらした側面はあるものの、逆もまた真なりで、日本会議のような存在がなければ、左弱右強のいびつな社会は招来しなかったのではないだろうか?

それにしても、何度も指摘するが、敗戦時にイタリアのパルチザンやドイツの反ナチ運動のような抵抗勢力が日本にも存在し、戦争犯罪人どもを日本国民の手によってしっかりと断罪し、天皇制を廃絶していれば、戦後政界に戦争犯罪人どもが復活したり、明治憲法の復活を夢見る右翼勢力が台頭するような社会にはならなかったであろう。そして、憲法制定会議によって真に自主的な民主憲法が制定されていれば、国民軍を保持することになったかもしれないが、アメリカの実質的な植民地状態に置かれることもなく、沖縄も含めアメリカ軍が日本の国土に70年もの長期にわたって駐留することもなかったであろう。ついでにいえば、その場合、一人の市井の少年として育つことになった安倍晋三も、戦犯として処刑された祖父を尊敬したり憧れることもなく、平凡な一生を送ってきたことだろう。まさに「安倍晋三」は「戦後社会」が産み落とした悲劇と喜劇の産物なのだ。

しかし、失われた歴史を取り戻すことはできない。今は現実をしっかりと見つめ、分析する必要がある。この夏の参議院選、あるいはダブルでくるかもしれない次期衆議院選が文字通り「最終決戦」となるだろう。そこで彼らの復古主義の野望を打ち砕けば、彼らの年齢からいっても、二度と戦前の亡霊を蘇らせることはないだろう。しかし、反対に負ければ、彼らの復古主義はこの国の民主主義の最終的敗北を刻印するだけでなく、日本という国の滅亡への最終章の始まりを意味することになるに違いない。いかなる意味においても……。

危機意識を共有しよう!

注:1955年、自由党と民主党の合併により、極右から中道リベラルまでの派閥連合からなる自由民主党が成立すると同時に、戦後、共産党を除く社会主義勢力が連合してできた後左右に分裂していた社会党が再統一した(国家社会主義的部分は後に分裂して民社党を結成)。その後40年近く、「永遠の2分の1野党」としての社会党が与党の補完勢力として機能する中、自民党の事実上の一党支配体制という特殊な「戦後民主主義体制」=55年体制が続いてきた。しかし、1996年に導入された小選挙区制によって自民党の派閥政治は解体し、社会党は党そのものの事実上の消滅をもたらした。そしてそれから16年後、自民党はついに日本会議に乗っ取られてしまった。

「国民怒りの声」で市民新党ブームを! [Politics]

憲法学者の小林節氏が「国民怒りの声」という政治団体を立ち上げ、参議院選挙で10名以上の候補者を比例区に擁立することを目指すと発表した。願わくば昨年来反戦争法をたたかってきた多くの無党派市民との合同記者会見であってほしかったが、私がかねてより主張してきた市民自らが市民新党を!という趣旨に合致した動きであり、日本の政治運動史上、2012年衆議院選挙での山本太郎の「新党今はひとり」の決起以来の快挙といっていい。小林氏はこの間一貫して、野党共闘こそが安倍を倒す道であると主張してきており、私は彼のそうした主張を現実を直視しないオプティミズムと批判してきたが、野党共闘に後ろ向きな民進党に業を煮やして、「これでは選挙に負ける」という危機意識を募らせたようだ。

先の衆議院北海道5区の補欠選挙の結果でも判明したように、たとえ野党共闘でたたかっても、有権者の関心が高まらず投票率が上がらなければ、野党共闘の勝利はおぼつかない。また、各種世論調査でも明らかなように、国民の多くは自民党にも期待していないが、それ以上に野党を信頼していない。

問題は政治不信に陥っている無党派層をいかに投票へ向かわせるかだ。それには風が必要であり、安倍を倒すことのできる風は市民新党ブーム以外にないと、私はこの間一貫して主張し続けてきた。

「国民怒りの声」は公約として、①言論の自由の回復、メディアや大学への不介入、②消費増税の延期とまじめな行財政改革、③辺野古新基地建設の中止と対米再交渉、④TPP不承認と再交渉、⑤原発廃止と新エネルギーへの転換、⑥戦争法の廃止と関連予算の福祉・教育への転換、⑦改悪労働法制の改正等により共生社会の実現、⑧憲法改正ならぬ改悪の阻止、を掲げているが、これも私がイメージする市民新党の政策としてまっとうなものだ。

小林氏は今後候補者を公募するということだが、10名の候補者も集まらないようなら、この国はその時点で終わっている。もし候補者が集まり、「国民怒りの声」が野党共闘の核として台風の目になりうるとしたら、私もできうる限りの支援を惜しまない。

小林氏はバーニー・サンダースの選挙運動に倣いたいと述べているが、小林氏自身が日本のサンダースになる資格を十分に備えている。小林氏の決起を物心両面で支え、この夏、日本のサンダース旋風を巻き起こせるかどうか、それこそ日本の草の根民主主義の試金石だ。

先の衆議院北海道5区の補欠選挙の結果でも判明したように、たとえ野党共闘でたたかっても、有権者の関心が高まらず投票率が上がらなければ、野党共闘の勝利はおぼつかない。また、各種世論調査でも明らかなように、国民の多くは自民党にも期待していないが、それ以上に野党を信頼していない。

朝日新聞世論調査(5月3日)

問題は政治不信に陥っている無党派層をいかに投票へ向かわせるかだ。それには風が必要であり、安倍を倒すことのできる風は市民新党ブーム以外にないと、私はこの間一貫して主張し続けてきた。

「国民怒りの声」は公約として、①言論の自由の回復、メディアや大学への不介入、②消費増税の延期とまじめな行財政改革、③辺野古新基地建設の中止と対米再交渉、④TPP不承認と再交渉、⑤原発廃止と新エネルギーへの転換、⑥戦争法の廃止と関連予算の福祉・教育への転換、⑦改悪労働法制の改正等により共生社会の実現、⑧憲法改正ならぬ改悪の阻止、を掲げているが、これも私がイメージする市民新党の政策としてまっとうなものだ。

小林氏は今後候補者を公募するということだが、10名の候補者も集まらないようなら、この国はその時点で終わっている。もし候補者が集まり、「国民怒りの声」が野党共闘の核として台風の目になりうるとしたら、私もできうる限りの支援を惜しまない。

小林氏はバーニー・サンダースの選挙運動に倣いたいと述べているが、小林氏自身が日本のサンダースになる資格を十分に備えている。小林氏の決起を物心両面で支え、この夏、日本のサンダース旋風を巻き起こせるかどうか、それこそ日本の草の根民主主義の試金石だ。

1+1=2の市民連合・野党共闘で安倍は倒せない 今こそ市民新党を! [Politics]

日曜日の衆議院北海道5区補欠選挙は自民候補が勝ち、野党統一候補は善戦したものの勝利に結びつけることはできなかった。得票数は前回選挙の民主+共産とほぼ同じで、「共産と共闘すると保守票が逃げる」という民進党内部の保守派の主張は崩れたものの、投票率がイマイチだったことと合わせ、野党共闘が単純足し算の効果以上の化学変化を生まなかったことも証明してみせた。つまり、選挙に勝つために絶対必要な「風」が吹かなかったということであり、このことは市民連合が昨年来楽観視している「反戦争法」の「風」は国会周辺にしか吹いておらず、安保や憲法では選挙はたたかえないことを意味している。それはもっと大きな「風」どころか嵐にも匹敵すべきものだった「脱原発」が、2012年末選挙で全く凪いでしまったことで経験済みのはずだ。

私も今回の補選ではぜひ池田候補に勝ってほしかったので残念だが、図らずも私がこの間、このブログで主張してきている「安倍を倒すことができるのは市民連合ではなく市民新党だ」の正当性を傍証することにもなった。

改憲を唯一の政治目標と定めるさしもの安倍晋三も、熊本地震を前にして夏の衆参同時選を諦める様子だが、同時に熊本地震は「東日本大震災級の事情が生じない限り消費増税を延期しない」と言ってきた安倍に、消費税を据え置く格好の口実を与えもした。このままでは、参院選を野党共闘で臨んでも、改憲勢力の3分の2を阻止するのが精一杯だろう。そして、次にいつあるか分からない衆議院選で安倍を退陣に追い込み、共産党が主張するような「国民連合政権」構想が現実味を帯びるような状況などは夢のまた夢だろう。

今の日本の危機的状況を冷静かつ客観的に分析しなければならない。既成政党はさらに野党共闘を強化し衆議院選挙でもそれを追求する一方、民進党は脱原発や消費税引き下げ等、国民感覚に合った政策転換を推し進めると同時に、市民勢力は単に野党同士を結びつける+(プラス)の接着剤の役割を脱し、私がかねてから主張しているように、1歩も2歩も進んで自ら独自の政治勢力となってポスト資本主義を見すえた21世紀型の市民政党に脱皮し、市民新党の一大ブームを巻き起こして野党勢力に化学変化を起こし、4+1=10くらいの結果を生まない限り、アベ政治の悪夢は終わらないことを悟るべきだ。そして、その市民新党の中から日本のパブロ・イグレシアスやバーニー・サンダースを排出しよう!

私も今回の補選ではぜひ池田候補に勝ってほしかったので残念だが、図らずも私がこの間、このブログで主張してきている「安倍を倒すことができるのは市民連合ではなく市民新党だ」の正当性を傍証することにもなった。

改憲を唯一の政治目標と定めるさしもの安倍晋三も、熊本地震を前にして夏の衆参同時選を諦める様子だが、同時に熊本地震は「東日本大震災級の事情が生じない限り消費増税を延期しない」と言ってきた安倍に、消費税を据え置く格好の口実を与えもした。このままでは、参院選を野党共闘で臨んでも、改憲勢力の3分の2を阻止するのが精一杯だろう。そして、次にいつあるか分からない衆議院選で安倍を退陣に追い込み、共産党が主張するような「国民連合政権」構想が現実味を帯びるような状況などは夢のまた夢だろう。

今の日本の危機的状況を冷静かつ客観的に分析しなければならない。既成政党はさらに野党共闘を強化し衆議院選挙でもそれを追求する一方、民進党は脱原発や消費税引き下げ等、国民感覚に合った政策転換を推し進めると同時に、市民勢力は単に野党同士を結びつける+(プラス)の接着剤の役割を脱し、私がかねてから主張しているように、1歩も2歩も進んで自ら独自の政治勢力となってポスト資本主義を見すえた21世紀型の市民政党に脱皮し、市民新党の一大ブームを巻き起こして野党勢力に化学変化を起こし、4+1=10くらいの結果を生まない限り、アベ政治の悪夢は終わらないことを悟るべきだ。そして、その市民新党の中から日本のパブロ・イグレシアスやバーニー・サンダースを排出しよう!

改憲が最終決戦、今のままでは必敗、必勝の秘訣は? [Politics]

「デモをする社会」は「デモをしなければならない社会」

「デモで社会は確実に変えられます。なぜならデモをすることで、デモをする社会をつくれるからです」と柄谷行人氏は言う。しかし「デモをする社会」とは、裏を返せば「デモをしなければならない社会」でもある。日本は戦後の高度成長期を経て、1970年代以降40年ほど「デモをしなくてもいい社会、デモなどしなくても大多数の国民が食べて暮らしていける社会」だったのだ。それが、3・11で、さすがの長いものに巻かれる政治音痴の日本人の中からも、「このままではいけない。このままでは日本は大変なことになる」と目覚めた市民たちがデモに立ち上がったに過ぎない。社会がそれほど危機的な状況に変わってしまったから、デモするしかない状況に国民が追い込まれたのであって、せめてもとの社会を取り戻そうとデモに立ち上がったに過ぎないのだ。

私自身のことを正直に白状すれば、1970年代前半~中盤の学生時代に学生運動をしていた頃は、私の運動への関わりは第1に〈自己変革〉であり、第2にそれと分かちがたく結びついた〈社会変革〉であって、決してその逆ではなかった。そして、〈自己変革〉にはリアリティがあったが、〈社会変革〉は単なるお題目に過ぎなかった。高度成長で世の中どんどん暮らし向きがよくなり、自分も学生という立場でその恩恵を受けていたのだから、〈革命〉のリアリティなど、いっしょに運動していた仲間の誰もが感じていなかったのではないか?

デモから政治を変えるには

そういう意味で、デモも自己満足以外の何物でもなかった。学内では「教養部改革反対!」とか「中教審路線粉砕!」とか、それなりに具体的なスローガンがあって学生への訴求力があったが、たまに街頭に出ると、私たちの言葉はほとんど市民の耳に届かなかっただろう。当時は4・28(沖縄デー:サンフランシスコ講和条約が発効した日)とか10・21(国際反戦デー)という「旗日」があって、我々も市内の他大学の学生とともに市街地をデモ行進したが、どんなスローガンを叫んでいたのかさえ思い浮かばない。昨日のブログで触れた浅羽通明氏は「主張がまったくないデモのためのデモ」をやったらどうかと冗談めかしているが、それに限りなく近かったかもしれない。要するに機動隊とドンパチやる(ふりをしてみせる)ことで反権力という自己満足に陶酔していたに過ぎない。正直楽しかった。開放感を味わえた。ただし、年々参加者数が減少していくのが寂しかったが……。

四半世紀の時を経て、私が2011年5月からデモに参加するようになった動機は、それとは全く異なっていた。四半世紀の間、生活者として社会になじんでいる間に、大変なことを見過ごしていたという後悔、原子力ムラへの怒り、そして何より、原発を子どもたちの後世に絶対残してはならないという使命感ーそれこそが私をデモへと駆り立てた動機だった。そして正直、向精神薬依存症を抱える私にとって、人混みに出ること、とりわけ夏は夏で暑さに耐え、冬は冬で寒さに耐えることは、決して楽でも楽しいことでもないばかりか、苦行にも等しいことだった。それでも、今行動しなければ悔いを残すと、デモに通い続けた。

もしT-nsSOWLやSEALDsの若い人たち(に限らない)が、学生時代の私のような気持ちでデモに参加しているのだとしたら、それは君たちにとっては決して悪いことであるばかりかいい社会経験になるであろうが、それで社会が変わると思ったら間違いであることを認識しておく必要がある。

デモで政治を変えるには

私には忘れられない言葉がひとつある。それは2012年夏に大飯原発再稼働をめぐって首相官邸前や国会周辺に10万を超える人々が毎週集まり、当時の野田首相をして「大きな音だね」と言わしめた時、菅元首相が「10万くらい集まっても政府は何ともない、100万集まれば変わるかもしれないが」と言ったことだ。私も、首都で10万の市民がデモに起つということは、全国で100万の積極的同調者がおり、1千万の意識的な支持者がいるだろうが、それ以上でもそれ以下でもないと考えていた。世論調査での7割、8割の脱原発など当てにならない空気に過ぎない。60年安保の時は数で脱原発を上回っただけでなく、岸信介首相の私邸にまでデモ隊が押しかけ、当時小学校入学前だった晋三は無邪気に「アンポハンタイ」のシュプレヒコールを真似て祖父の苦笑を誘ったそうだが、それでも法案は成立し、かろうじて岸退陣を実現しただけ、次の総選挙では自民党が圧勝した。

だから、もしデモで政府を倒すなり、脱原発を実現しようと思ったら、一桁上を目指さなければならない。100万人が国会周辺を埋め尽くし、全国1千万人がそれに同調すれば、大多数の国民がそれを支持することになるからだ。

あの時の高揚を誰かが紫陽花革命と呼んで世界的な動きと関連づけたが、チュニジアで始まったジャスミン革命は独裁政権を倒しただけでなく、リビアやエジプト等、アラブの春へと波及し、ニューヨークのオキュウパイ・ウォールストリート運動はバーニー・サンダースを生んだ。また日本ではあまり知られていないが、この時期、スペインではインディグナードスというデモが起き、後に市民政党ポデモスの結成につながり、先の総選挙での躍進をもたらした。アジアに目を転じても、台湾のひまわり学生運動は時代力量という新党に結実して、やはり先の総選挙で議席を獲得した。そうした中、紫陽花革命は頓挫し、2015年の反戦争法のたたかいからもそのような具体的な果実を生み出していないのは、中国独裁権力を相手にした香港の雨傘革命くらいしか他に例がない。

ポスト資本主義へ向けて1%対99%の対立が深刻化する一方、難民問題やテロリズムによって社会が両極化する中で、欧米の多くの国々では極右勢力と新しい市民政党の登場という形での政治の両極化が進んでいるが、日本は極右勢力がすでに政権を簒奪する一方、それに対抗する新たな勢力が不在という異常事態を生み出している。

昨日も述べたように、今のままではたとえ民維合併がなされようが、5(4)野党共闘が実現しようが、安倍政権を倒すのはほぼ不可能な情勢であり、おおさか維新等を加え、改憲勢力が3分の2を獲得する可能性も小さくない。そうすれば1~2年以内の改憲国民投票も俄然現実味を帯びてくる。

その時、もしデモでたたかおうとしたら、今までのスタイルではたたかえない。確かに3・11以来のデモは「逮捕者を出さない」ことを大前提に、老若男女誰でも参加でき、ベビーカーや車椅子でも安心して参加できることを特徴とし、それはそれですばらしいことだったが、そのスタイルを維持するためには本気で首都で100万人を集めなければ意味がない。当然改憲勢力も改憲に向けたデモンストレーションを草の根右翼のみならず、地縁、社縁等のムラ社会を総動員して仕掛けてくるだろう。たとえ数で護憲派が勝ったとしても、政権に完全コントロールされたマスコミの報道を見た「物言わぬ国民」はどうそれを判断するだろうか?

ただデモに参加するだけではだめだろう。生徒・学生諸君は学内で教師・当局の妨害をはねのけて積極的に護憲のための政治活動を行い、学友をオルグしていかなければ勝てない。

社会人は会社や地域というムラ社会の中で同様のことを行い、味方を獲得しなければならない。

その際、政権は末端権力を駆使してそれらを妨害し、積極分子を逮捕したり、退学、解雇、ムラ八部等で脅してくるだろう。そうした人々を支えるサポート体制も必要になる。

タレントたちが所属事務所等の圧力をはねのけてどれだけの数がはっきりと「改憲反対」を表明するのかも、勝敗に大きく関わってくるだろう。

デモも、場合によっては多様化させ、中には逮捕覚悟の部隊の志願者も募らなければならなくなるかもしれない。そうした体制を保障するための全国的で強力な組織が必要になってくるだろう。弁護士、学者、医師、看護師、教師、公務員等が、その職責を発揮すべき場面が多々出てくるだろう。

とりま改憲反対!なんてチャラい気持ちじゃ本気度100パーの安倍晋三には絶対勝てない。なうしか、負けたらハイそれまでよ。

あとは一億総カツヤク社会ならぬ一億総カチク社会が待っているだけだ。今でも十分国家畜なのだが、今はまだ放牧状態の家畜。改憲されたら完全に自由を奪われた鎖につながれた家畜。煮て食おうと焼いて食おうと安倍次第の世の中が来るだろう。

「デモで社会は確実に変えられます。なぜならデモをすることで、デモをする社会をつくれるからです」と柄谷行人氏は言う。しかし「デモをする社会」とは、裏を返せば「デモをしなければならない社会」でもある。日本は戦後の高度成長期を経て、1970年代以降40年ほど「デモをしなくてもいい社会、デモなどしなくても大多数の国民が食べて暮らしていける社会」だったのだ。それが、3・11で、さすがの長いものに巻かれる政治音痴の日本人の中からも、「このままではいけない。このままでは日本は大変なことになる」と目覚めた市民たちがデモに立ち上がったに過ぎない。社会がそれほど危機的な状況に変わってしまったから、デモするしかない状況に国民が追い込まれたのであって、せめてもとの社会を取り戻そうとデモに立ち上がったに過ぎないのだ。

私自身のことを正直に白状すれば、1970年代前半~中盤の学生時代に学生運動をしていた頃は、私の運動への関わりは第1に〈自己変革〉であり、第2にそれと分かちがたく結びついた〈社会変革〉であって、決してその逆ではなかった。そして、〈自己変革〉にはリアリティがあったが、〈社会変革〉は単なるお題目に過ぎなかった。高度成長で世の中どんどん暮らし向きがよくなり、自分も学生という立場でその恩恵を受けていたのだから、〈革命〉のリアリティなど、いっしょに運動していた仲間の誰もが感じていなかったのではないか?

デモから政治を変えるには

そういう意味で、デモも自己満足以外の何物でもなかった。学内では「教養部改革反対!」とか「中教審路線粉砕!」とか、それなりに具体的なスローガンがあって学生への訴求力があったが、たまに街頭に出ると、私たちの言葉はほとんど市民の耳に届かなかっただろう。当時は4・28(沖縄デー:サンフランシスコ講和条約が発効した日)とか10・21(国際反戦デー)という「旗日」があって、我々も市内の他大学の学生とともに市街地をデモ行進したが、どんなスローガンを叫んでいたのかさえ思い浮かばない。昨日のブログで触れた浅羽通明氏は「主張がまったくないデモのためのデモ」をやったらどうかと冗談めかしているが、それに限りなく近かったかもしれない。要するに機動隊とドンパチやる(ふりをしてみせる)ことで反権力という自己満足に陶酔していたに過ぎない。正直楽しかった。開放感を味わえた。ただし、年々参加者数が減少していくのが寂しかったが……。

四半世紀の時を経て、私が2011年5月からデモに参加するようになった動機は、それとは全く異なっていた。四半世紀の間、生活者として社会になじんでいる間に、大変なことを見過ごしていたという後悔、原子力ムラへの怒り、そして何より、原発を子どもたちの後世に絶対残してはならないという使命感ーそれこそが私をデモへと駆り立てた動機だった。そして正直、向精神薬依存症を抱える私にとって、人混みに出ること、とりわけ夏は夏で暑さに耐え、冬は冬で寒さに耐えることは、決して楽でも楽しいことでもないばかりか、苦行にも等しいことだった。それでも、今行動しなければ悔いを残すと、デモに通い続けた。

もしT-nsSOWLやSEALDsの若い人たち(に限らない)が、学生時代の私のような気持ちでデモに参加しているのだとしたら、それは君たちにとっては決して悪いことであるばかりかいい社会経験になるであろうが、それで社会が変わると思ったら間違いであることを認識しておく必要がある。

デモで政治を変えるには

私には忘れられない言葉がひとつある。それは2012年夏に大飯原発再稼働をめぐって首相官邸前や国会周辺に10万を超える人々が毎週集まり、当時の野田首相をして「大きな音だね」と言わしめた時、菅元首相が「10万くらい集まっても政府は何ともない、100万集まれば変わるかもしれないが」と言ったことだ。私も、首都で10万の市民がデモに起つということは、全国で100万の積極的同調者がおり、1千万の意識的な支持者がいるだろうが、それ以上でもそれ以下でもないと考えていた。世論調査での7割、8割の脱原発など当てにならない空気に過ぎない。60年安保の時は数で脱原発を上回っただけでなく、岸信介首相の私邸にまでデモ隊が押しかけ、当時小学校入学前だった晋三は無邪気に「アンポハンタイ」のシュプレヒコールを真似て祖父の苦笑を誘ったそうだが、それでも法案は成立し、かろうじて岸退陣を実現しただけ、次の総選挙では自民党が圧勝した。

だから、もしデモで政府を倒すなり、脱原発を実現しようと思ったら、一桁上を目指さなければならない。100万人が国会周辺を埋め尽くし、全国1千万人がそれに同調すれば、大多数の国民がそれを支持することになるからだ。

あの時の高揚を誰かが紫陽花革命と呼んで世界的な動きと関連づけたが、チュニジアで始まったジャスミン革命は独裁政権を倒しただけでなく、リビアやエジプト等、アラブの春へと波及し、ニューヨークのオキュウパイ・ウォールストリート運動はバーニー・サンダースを生んだ。また日本ではあまり知られていないが、この時期、スペインではインディグナードスというデモが起き、後に市民政党ポデモスの結成につながり、先の総選挙での躍進をもたらした。アジアに目を転じても、台湾のひまわり学生運動は時代力量という新党に結実して、やはり先の総選挙で議席を獲得した。そうした中、紫陽花革命は頓挫し、2015年の反戦争法のたたかいからもそのような具体的な果実を生み出していないのは、中国独裁権力を相手にした香港の雨傘革命くらいしか他に例がない。

ポスト資本主義へ向けて1%対99%の対立が深刻化する一方、難民問題やテロリズムによって社会が両極化する中で、欧米の多くの国々では極右勢力と新しい市民政党の登場という形での政治の両極化が進んでいるが、日本は極右勢力がすでに政権を簒奪する一方、それに対抗する新たな勢力が不在という異常事態を生み出している。

昨日も述べたように、今のままではたとえ民維合併がなされようが、5(4)野党共闘が実現しようが、安倍政権を倒すのはほぼ不可能な情勢であり、おおさか維新等を加え、改憲勢力が3分の2を獲得する可能性も小さくない。そうすれば1~2年以内の改憲国民投票も俄然現実味を帯びてくる。

その時、もしデモでたたかおうとしたら、今までのスタイルではたたかえない。確かに3・11以来のデモは「逮捕者を出さない」ことを大前提に、老若男女誰でも参加でき、ベビーカーや車椅子でも安心して参加できることを特徴とし、それはそれですばらしいことだったが、そのスタイルを維持するためには本気で首都で100万人を集めなければ意味がない。当然改憲勢力も改憲に向けたデモンストレーションを草の根右翼のみならず、地縁、社縁等のムラ社会を総動員して仕掛けてくるだろう。たとえ数で護憲派が勝ったとしても、政権に完全コントロールされたマスコミの報道を見た「物言わぬ国民」はどうそれを判断するだろうか?

ただデモに参加するだけではだめだろう。生徒・学生諸君は学内で教師・当局の妨害をはねのけて積極的に護憲のための政治活動を行い、学友をオルグしていかなければ勝てない。

社会人は会社や地域というムラ社会の中で同様のことを行い、味方を獲得しなければならない。

その際、政権は末端権力を駆使してそれらを妨害し、積極分子を逮捕したり、退学、解雇、ムラ八部等で脅してくるだろう。そうした人々を支えるサポート体制も必要になる。

タレントたちが所属事務所等の圧力をはねのけてどれだけの数がはっきりと「改憲反対」を表明するのかも、勝敗に大きく関わってくるだろう。

デモも、場合によっては多様化させ、中には逮捕覚悟の部隊の志願者も募らなければならなくなるかもしれない。そうした体制を保障するための全国的で強力な組織が必要になってくるだろう。弁護士、学者、医師、看護師、教師、公務員等が、その職責を発揮すべき場面が多々出てくるだろう。

とりま改憲反対!なんてチャラい気持ちじゃ本気度100パーの安倍晋三には絶対勝てない。なうしか、負けたらハイそれまでよ。

あとは一億総カツヤク社会ならぬ一億総カチク社会が待っているだけだ。今でも十分国家畜なのだが、今はまだ放牧状態の家畜。改憲されたら完全に自由を奪われた鎖につながれた家畜。煮て食おうと焼いて食おうと安倍次第の世の中が来るだろう。

リベラルにもはびこる反知性主義の病根 [Politics]

脱原発・反戦争法デモへの違和感

昨年夏の「反戦争法」のたたかいは、私も埼玉に住んでいたら多分何度も国会前へ足を運んだとは思うのだが、岡山の地から一歩引いて眺めていると、どこか違和感を抱かざるを得ないものがあった。例えば、国会での論戦が頂点に達した頃合いを見計らったように、川内原発1号機が新規制基準の下で初めて再稼働したのに、大規模なデモひとつ起こらず、現地でも逮捕者1人出さずに許してしまった。

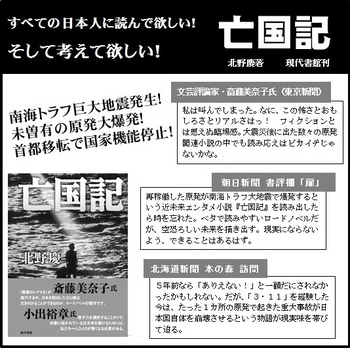

最初の川内原発再稼働をめぐっては、反対運動が再び盛り上がり、現地では百名近い逮捕者が出るなど激しい実力行動が繰り返された。また、それに呼応して、国会周辺でも数万名規模のデモが何度も行われたが、二〇一二年夏の大飯原発再稼働のときほどの盛り上がりは見せなかった。(『亡国記』)

なるほど私は、改憲の前にこのような「解釈改憲」が行われることを予想していなかったので、2012年の紫陽花革命に続くデモの季節が3年後に訪れることも予想できず、戦争法に反対する人々の多くが脱原発派であり(特に団体レベルでは)、両面作戦で再稼働に力を割くことができなかったという理由があったにせよ、戦争法阻止より本質的に再稼働阻止のほうが重要だと考える私にとっては、天王山ともいうべき最初の再稼働をかくもたやすくスルーしてしまった脱原発運動って何だったのか、そして、原発そっちのけで反戦争法一色に染まったあの夏の熱気は何なのかという鼻白む思いをどうすることもできなかったものだ。

そうした違和感は、例えば3・11前から朝日新聞の「論壇時評」をずっと担当している高橋源一郎氏への違和感へも通じる。高橋氏は3・11以降、少なくとも2年くらいは「論壇時評」で毎回のように原発について論じ続けただけでなく、自ら『恋する原発』という小説を書くほど脱原発に熱心だった。しかし、もちろん「論壇時評」で論じるべき課題は他にも数え切れないほどあり、とりわけ安倍政権の横暴に関連して論じなければならない重要課題があるのは十分理解できるとしても、後半の2年はほとんど原発のゲの字も出てこないことに次第に不信感が湧いてきた。特にSEALDs登場後の彼らに対するご執心ぶりにはやっかみ抜きであきれて両手を広げたい気持ちを抑えきれない。

むろん私とて戦争法を軽視しているわけではないし、「アベ政治を許さない!」という気持ちは誰にも引けを取らないほど強く持っている。しかし、反戦争法をたたかった人々や団体の法案成立後の反応にも、私は強い違和感を抱かざるを得なかった。

例えば、小熊英二氏の脳天気なほどのオプティミズムはどこから出てくるのか? それから、たしかに脱原発デモと比べて高校生や大学生や学者、ママたちが組織だって参加してきたことは肯定的に評価できるし、脱原発が大飯原発再稼働反対以降、具体的な運動論を失ったのに比べて、今回は次の選挙を見すえて市民連合というような組織を立ち上げたことなどは一歩前進ではあるとしても、国民の7割以上の脱原発世論を背景とし、最大20万人を集めた脱原発、それでも12年年末の総選挙で大敗北を喫した脱原発運動に比べ、安保法制に対する国民の関心はさほど高くない中、最大12万人しか集められなかった反戦争法のたたかいが、たとえ市民連合が目指すような野党共闘が実現したとしても、そう簡単に安倍政権を倒せるとは、各種世論調査などを見てもとうてい思えない中で、自ら火中の栗を拾う覚悟で選挙戦に打って出ることは最初から放棄しつつ、野党の結集を訴えるだけで絶対選挙に勝てるという小林節氏のような確信は、いったいどんな現状分析から導き出せるのだろうか?????などという疑問、等々……

それらの疑問や不信感、そしてそれに対する私の分析や具体的提言は折に触れこのブログでも表明してきたところだ。

『「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか』(ちくま新書)という本

そんな時、この前書店を覗いて新書コーナーを見ていたら、浅羽通明著『「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか』というタイトルが目に飛び込んできた。そして衝動買いしてしまった。

そんな時、この前書店を覗いて新書コーナーを見ていたら、浅羽通明著『「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか』というタイトルが目に飛び込んできた。そして衝動買いしてしまった。

浅羽通明という人は左翼か右翼か分からない、原発も否定しない、安倍政権も「そんなに悪いものではない」というようなとんでもない人なのだが、この本の内容は一読に値する。

氏はまず、デモに対するリベラル知識人の目的と手段を取り違えた論を徹底的に批判する。「デモで社会は確実に変えられます。なぜならデモをすることで、デモをする社会をつくれるからです」(柄谷行人)とか、「(デモの)効果測定なんかしたら楽しくないから意味がない」(小熊英二)といった言説だ。

ちなみに小熊氏は脱原発派が選挙で致命的敗北を喫した2012年12月22日にも、「…人々の成長は著しい。…どんどん賢くなります。参加を経験し、自分が動くと何かが変わるという感覚を持つ人がたくさん出てきたことに希望を感じます」と朝日新聞に書いていたそうだ。私がひと月ほどほとんど鬱状態になって立ち直れないほどのショックを受けていた時期にだ!

浅羽氏は言う。「必要なのは、「あーダメだ」となって、「よし! もう一度」と再起動する前に敗因を逐一分析して、敵と味方、彼我の力量の差を正確に測定し、そこから目をそむけず、それでも勝てる手があるか、勝てなくとも確実に一矢を報いうる方法はあるか、まるでないのならば、どれくらいの長期計画を立てたなら、力量の差を縮めていけるのかなどなどを、クールに検証してゆく作業、これだけです。」と断じる。至極最もな正論であるが、反原連や市民連合にいちばん欠けているのはまさにそこなのではないのか?

リベラル派の知識人たちはよくネトウヨ=安倍晋三=日本会議らの反知性主義を指摘するが、実は彼らリベラル派知識人も、知らず知らずにその業病に感染してはいまいか? かくいう私自身も、2012年夏の高揚に酔いしれ、一時はこのまま日本も脱原発できるのではないかと妄想した瞬間がなかったわけではない。

しかし、私は2011年夏から「デモだけでは脱原発はできない。次の総選挙に備えなければならない」と主張し、微力をつくしたが、私の「同志」は「山本太郎」だけだった。

安保法制を成立させ、この夏の衆参同日選で改憲派が3分の2を確保することを狙う安倍に勝つためには、市民連合ではなく市民新党の結成でブームを起こし、野党結集していく戦術しかないと主張し続けているが、現状では反安倍のそよ風さえ吹きそうもない中、やれ5野党共闘だ、民維合併だと低次元の話に終始している。

浅羽氏は「戦いに負けて勝負に勝った」式のデモする人々の超主観主義を、日本の敗北を最後まで否定した帝国陸海軍のそれにまで喩えている。

リベラル派に欠ける本気度と危機意識

ところで、私は脱原発政府を実現するため自分ができる道として選んだ緑の党への参加という選択肢の中で、彼らが3・11以前から決めていた次期参院選への候補擁立という既定方針を転換して衆院選へ候補を擁立することを否定し、その理由として供託金制度等による多額の選挙資金を上げていたが、そんなのはチマチマ支持者からのカンパに頼っているからいけないのだ、その気になって大胆な活動を展開すれば1億や2億はすぐに集まるものをと思ったもので、実際そのことを山本太郎や緑の党から立候補した三宅洋平が身をもって証明して見せた。

浅羽氏も60年安保の時は面白いようにカンパが集まったと言い、「こういう方向でのアイデアがもっとあっていいんじゃないか。10万人のデモ参加者が千円ずつカンパを出せば、1億円ですよね。1万円だったら10億円です。」と述べている。そして「デモは行くけど、老後も不安だし金までは出さないよというのなら、脱原発や反安保関連法を訴える情熱も、まあその程度たどいうまでです。」と続ける。

その通り! つまりやる気=本気度の問題だ。脱原発のために役者生活をなげうち、自ら捨て石となって選挙に起った山本太郎のようなやる気のある者がどれだけいるのか? 少なくとも、やる気(=改憲)だけなら、安倍晋三は「左翼の皆さん」には絶対負けません!という気概を持っているはずだ。

私が思うに、左翼やリベラルにいちばん欠けているのはこのやる気=本気度と危機意識。そして、右翼に染まって知性までも失いつつあるとあってはお先真っ暗だ。

「戦争を肯定するのがイケてて反戦なんかもうダサい時代が来たら、この人たちはどうするのでしょうかね。バスに乗り遅れるなとあわてそう。史上そういう例は多いでしょう。」という浅羽氏の危惧を私も共有する。

昨年夏の「反戦争法」のたたかいは、私も埼玉に住んでいたら多分何度も国会前へ足を運んだとは思うのだが、岡山の地から一歩引いて眺めていると、どこか違和感を抱かざるを得ないものがあった。例えば、国会での論戦が頂点に達した頃合いを見計らったように、川内原発1号機が新規制基準の下で初めて再稼働したのに、大規模なデモひとつ起こらず、現地でも逮捕者1人出さずに許してしまった。

最初の川内原発再稼働をめぐっては、反対運動が再び盛り上がり、現地では百名近い逮捕者が出るなど激しい実力行動が繰り返された。また、それに呼応して、国会周辺でも数万名規模のデモが何度も行われたが、二〇一二年夏の大飯原発再稼働のときほどの盛り上がりは見せなかった。(『亡国記』)

なるほど私は、改憲の前にこのような「解釈改憲」が行われることを予想していなかったので、2012年の紫陽花革命に続くデモの季節が3年後に訪れることも予想できず、戦争法に反対する人々の多くが脱原発派であり(特に団体レベルでは)、両面作戦で再稼働に力を割くことができなかったという理由があったにせよ、戦争法阻止より本質的に再稼働阻止のほうが重要だと考える私にとっては、天王山ともいうべき最初の再稼働をかくもたやすくスルーしてしまった脱原発運動って何だったのか、そして、原発そっちのけで反戦争法一色に染まったあの夏の熱気は何なのかという鼻白む思いをどうすることもできなかったものだ。

そうした違和感は、例えば3・11前から朝日新聞の「論壇時評」をずっと担当している高橋源一郎氏への違和感へも通じる。高橋氏は3・11以降、少なくとも2年くらいは「論壇時評」で毎回のように原発について論じ続けただけでなく、自ら『恋する原発』という小説を書くほど脱原発に熱心だった。しかし、もちろん「論壇時評」で論じるべき課題は他にも数え切れないほどあり、とりわけ安倍政権の横暴に関連して論じなければならない重要課題があるのは十分理解できるとしても、後半の2年はほとんど原発のゲの字も出てこないことに次第に不信感が湧いてきた。特にSEALDs登場後の彼らに対するご執心ぶりにはやっかみ抜きであきれて両手を広げたい気持ちを抑えきれない。

むろん私とて戦争法を軽視しているわけではないし、「アベ政治を許さない!」という気持ちは誰にも引けを取らないほど強く持っている。しかし、反戦争法をたたかった人々や団体の法案成立後の反応にも、私は強い違和感を抱かざるを得なかった。

例えば、小熊英二氏の脳天気なほどのオプティミズムはどこから出てくるのか? それから、たしかに脱原発デモと比べて高校生や大学生や学者、ママたちが組織だって参加してきたことは肯定的に評価できるし、脱原発が大飯原発再稼働反対以降、具体的な運動論を失ったのに比べて、今回は次の選挙を見すえて市民連合というような組織を立ち上げたことなどは一歩前進ではあるとしても、国民の7割以上の脱原発世論を背景とし、最大20万人を集めた脱原発、それでも12年年末の総選挙で大敗北を喫した脱原発運動に比べ、安保法制に対する国民の関心はさほど高くない中、最大12万人しか集められなかった反戦争法のたたかいが、たとえ市民連合が目指すような野党共闘が実現したとしても、そう簡単に安倍政権を倒せるとは、各種世論調査などを見てもとうてい思えない中で、自ら火中の栗を拾う覚悟で選挙戦に打って出ることは最初から放棄しつつ、野党の結集を訴えるだけで絶対選挙に勝てるという小林節氏のような確信は、いったいどんな現状分析から導き出せるのだろうか?????などという疑問、等々……

それらの疑問や不信感、そしてそれに対する私の分析や具体的提言は折に触れこのブログでも表明してきたところだ。

『「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか』(ちくま新書)という本

そんな時、この前書店を覗いて新書コーナーを見ていたら、浅羽通明著『「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか』というタイトルが目に飛び込んできた。そして衝動買いしてしまった。

そんな時、この前書店を覗いて新書コーナーを見ていたら、浅羽通明著『「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか』というタイトルが目に飛び込んできた。そして衝動買いしてしまった。浅羽通明という人は左翼か右翼か分からない、原発も否定しない、安倍政権も「そんなに悪いものではない」というようなとんでもない人なのだが、この本の内容は一読に値する。

氏はまず、デモに対するリベラル知識人の目的と手段を取り違えた論を徹底的に批判する。「デモで社会は確実に変えられます。なぜならデモをすることで、デモをする社会をつくれるからです」(柄谷行人)とか、「(デモの)効果測定なんかしたら楽しくないから意味がない」(小熊英二)といった言説だ。

ちなみに小熊氏は脱原発派が選挙で致命的敗北を喫した2012年12月22日にも、「…人々の成長は著しい。…どんどん賢くなります。参加を経験し、自分が動くと何かが変わるという感覚を持つ人がたくさん出てきたことに希望を感じます」と朝日新聞に書いていたそうだ。私がひと月ほどほとんど鬱状態になって立ち直れないほどのショックを受けていた時期にだ!

浅羽氏は言う。「必要なのは、「あーダメだ」となって、「よし! もう一度」と再起動する前に敗因を逐一分析して、敵と味方、彼我の力量の差を正確に測定し、そこから目をそむけず、それでも勝てる手があるか、勝てなくとも確実に一矢を報いうる方法はあるか、まるでないのならば、どれくらいの長期計画を立てたなら、力量の差を縮めていけるのかなどなどを、クールに検証してゆく作業、これだけです。」と断じる。至極最もな正論であるが、反原連や市民連合にいちばん欠けているのはまさにそこなのではないのか?

リベラル派の知識人たちはよくネトウヨ=安倍晋三=日本会議らの反知性主義を指摘するが、実は彼らリベラル派知識人も、知らず知らずにその業病に感染してはいまいか? かくいう私自身も、2012年夏の高揚に酔いしれ、一時はこのまま日本も脱原発できるのではないかと妄想した瞬間がなかったわけではない。

しかし、私は2011年夏から「デモだけでは脱原発はできない。次の総選挙に備えなければならない」と主張し、微力をつくしたが、私の「同志」は「山本太郎」だけだった。

安保法制を成立させ、この夏の衆参同日選で改憲派が3分の2を確保することを狙う安倍に勝つためには、市民連合ではなく市民新党の結成でブームを起こし、野党結集していく戦術しかないと主張し続けているが、現状では反安倍のそよ風さえ吹きそうもない中、やれ5野党共闘だ、民維合併だと低次元の話に終始している。

浅羽氏は「戦いに負けて勝負に勝った」式のデモする人々の超主観主義を、日本の敗北を最後まで否定した帝国陸海軍のそれにまで喩えている。

リベラル派に欠ける本気度と危機意識

ところで、私は脱原発政府を実現するため自分ができる道として選んだ緑の党への参加という選択肢の中で、彼らが3・11以前から決めていた次期参院選への候補擁立という既定方針を転換して衆院選へ候補を擁立することを否定し、その理由として供託金制度等による多額の選挙資金を上げていたが、そんなのはチマチマ支持者からのカンパに頼っているからいけないのだ、その気になって大胆な活動を展開すれば1億や2億はすぐに集まるものをと思ったもので、実際そのことを山本太郎や緑の党から立候補した三宅洋平が身をもって証明して見せた。

浅羽氏も60年安保の時は面白いようにカンパが集まったと言い、「こういう方向でのアイデアがもっとあっていいんじゃないか。10万人のデモ参加者が千円ずつカンパを出せば、1億円ですよね。1万円だったら10億円です。」と述べている。そして「デモは行くけど、老後も不安だし金までは出さないよというのなら、脱原発や反安保関連法を訴える情熱も、まあその程度たどいうまでです。」と続ける。

その通り! つまりやる気=本気度の問題だ。脱原発のために役者生活をなげうち、自ら捨て石となって選挙に起った山本太郎のようなやる気のある者がどれだけいるのか? 少なくとも、やる気(=改憲)だけなら、安倍晋三は「左翼の皆さん」には絶対負けません!という気概を持っているはずだ。

私が思うに、左翼やリベラルにいちばん欠けているのはこのやる気=本気度と危機意識。そして、右翼に染まって知性までも失いつつあるとあってはお先真っ暗だ。

「戦争を肯定するのがイケてて反戦なんかもうダサい時代が来たら、この人たちはどうするのでしょうかね。バスに乗り遅れるなとあわてそう。史上そういう例は多いでしょう。」という浅羽氏の危惧を私も共有する。

1945~1970、疑似民主主義下に花開いた疑似市民社会 [Politics]

かなり古くから戦前と戦後の連続性を指摘する少数意見はあったが、その屈折した過程を白井聡が見事に活写した頃から、逆に戦前と戦後の断絶論は急速に陰をひそめていった。現実が新たな戦前回帰をたどり始めたからだ。

それに関連して思うことは、日本の「終戦」と「戦後」がドイツやイタリアのように国民の手によって革命されたものでなく、連続した戦前ー戦後では確かに民主主義自体が戦勝国によって移植されたものではあったものの、敗戦の1945年から1970年頃までの約四半世紀は「戦後民主主義」という疑似民主主義のもとに疑似市民社会とでも呼べる国民の政治や経済への積極的な参加活動が見られたことだ。

敗戦後の共産党を中心とした左派系労働組合により多発した労働争議、55年体制成立後の社会党・共産党を中心としつつも、共産主義者同盟の全学連に主導された学生運動がその一翼を担った60年安保闘争、それからそれが一気に退潮することなくベトナム反戦闘争を経て60年代後半の全共闘運動などへと引き継がれる政治の季節が四半世紀も続いたのだ。一方この頃、社会党・総評主導による労働運動は春闘による賃上げ闘争が常態化し、組合の組織率が高かったため、多くの国民が直接・間接的にそれに関わり、また、国鉄・私鉄のストライキによる公共交通手段の停止は春の風物詩にさえなっていた。

60年代後半のベトナム反戦運動を契機とした欧米のスチューデントパワーの爆発は、アジアで唯一、日本にのみ波及した。他のアジア諸国はいまだ低開発か発展途上段階の開発独裁体制にあり、疑似民主国家の日本だけが欧米民主国家とシンクロすることができたというわけだ。

しかし、70年代に入ると、高度経済成長はいよいよ消費社会の到来と一億総中流化をもたらし、疑似市民社会の疑似市民たちは価値を生む労働者としてだけでなく、モノを消費する消費者として個的存在へとばらけていった。いわゆる無党派層が生じて選挙の投票率が右肩下がりに減り始めたのもこの時期だった。人々の関心は政治的・社会的なものから、物質的富と個人的関心へと内向化していった。

新たな市民の登場とその孤立化

それから40年の時を隔てて、2011年の3・11を経て覚醒した新たな市民たちは、確かに真の市民と呼ぶにふさわしい存在だった。よくいわれるように、60、70年当時はデモにしろ何にしろ、運動はすべてが組織動員、組織を単位に成り立っていたが、脱原発や反戦争法のたたかいに立ち上がった人々の多くは、SNSなどを通じて自発的に参加した自立した市民だった。

そうした肯定的側面はあるものの、毛沢東的表現を借りれば、60、70年の活動家は多かれ少なかれ「人民の海を泳ぐ魚」(疑似市民社会に支えられた運動)であったけれど、脱原発や反戦争法で首相官邸前や国会議事堂周辺、あるいは全国の主要都市に集まった市民らは、いってみれば「陸に上がった魚」だといえなくもない。デモの参加者数だけみれば両者に大きな差はないかもしれないが、時代の雰囲気がまるで違う。

高度成長期にモノを消費する消費者としてばらけた個的存在は、労働者としても再生産能力(子を産み育てる)さえ奪われ、まともに消費する自由さえ奪われる中で、疑似市民社会を再構築するのではなく、そこを飛び越えて一気に1945年以前の思考停止した物言わぬ奴隷の集団社会へと回帰し、自らの存在を貶めていっているように思えてならない。

フクシマという特殊事情を除けば、資本主義終末期という全世界的共通事情の中にあって、欧米では政治的に新たな形の左右両極化現象が顕著だ。欧州における移民排斥など民族排外主義的右翼勢力の台頭と21世紀型市民政党の登場、アメリカでは民主・共和の二大政党制という不文律の枠中におけるトランプ対サンダースの対立軸の出現などだ。ところが、わが日本においては、いち早く極右勢力が伝統的保守政党であった自民党を乗っ取り政権を簒奪し、戦後民主主義の空洞化とそれをファッショ的な右翼翼賛体制に置き換えるプロセスの遂行に余念がない中、「左」の対抗勢力が全く存在しないに等しい状況にある。この現状こそ、戦後民主主義があくまで疑似民主主義にすぎず、疑似市民社会が四半世紀は続いたものの、ついに本当の意味の市民社会が構築されなかったことを証明している。個々に芽生えた市民意識→自覚した市民の存在と集合としての市民社会とを混同してはならず、両者の間には超え難いハードルが存在するのだ。

この状況を食い止めるためには、陸に上がった魚たる覚醒した真の市民たちが、干上がる前に有能な若きリーダーを押し立てて市民新党を立ち上げ、極右勢力の対抗勢力として躍り出るというハードランニングならぬハードフライングを強行するという最後の賭けに出る以外にもはや道はないと思うのだが、残念ながら日本市民には質量ともにその力量に欠けるのが実情だろう。

この分では、夏の衆参同時選挙で自公+大阪維新の改憲勢力が3分の2を占め、改憲といういよいよ後戻りできない段階へと、日本の破滅への道を踏み出すことをどうすることもできないであろうと、いよいよ悲観的にならざるをえない今日この頃だ。

それに関連して思うことは、日本の「終戦」と「戦後」がドイツやイタリアのように国民の手によって革命されたものでなく、連続した戦前ー戦後では確かに民主主義自体が戦勝国によって移植されたものではあったものの、敗戦の1945年から1970年頃までの約四半世紀は「戦後民主主義」という疑似民主主義のもとに疑似市民社会とでも呼べる国民の政治や経済への積極的な参加活動が見られたことだ。

敗戦後の共産党を中心とした左派系労働組合により多発した労働争議、55年体制成立後の社会党・共産党を中心としつつも、共産主義者同盟の全学連に主導された学生運動がその一翼を担った60年安保闘争、それからそれが一気に退潮することなくベトナム反戦闘争を経て60年代後半の全共闘運動などへと引き継がれる政治の季節が四半世紀も続いたのだ。一方この頃、社会党・総評主導による労働運動は春闘による賃上げ闘争が常態化し、組合の組織率が高かったため、多くの国民が直接・間接的にそれに関わり、また、国鉄・私鉄のストライキによる公共交通手段の停止は春の風物詩にさえなっていた。

60年代後半のベトナム反戦運動を契機とした欧米のスチューデントパワーの爆発は、アジアで唯一、日本にのみ波及した。他のアジア諸国はいまだ低開発か発展途上段階の開発独裁体制にあり、疑似民主国家の日本だけが欧米民主国家とシンクロすることができたというわけだ。

しかし、70年代に入ると、高度経済成長はいよいよ消費社会の到来と一億総中流化をもたらし、疑似市民社会の疑似市民たちは価値を生む労働者としてだけでなく、モノを消費する消費者として個的存在へとばらけていった。いわゆる無党派層が生じて選挙の投票率が右肩下がりに減り始めたのもこの時期だった。人々の関心は政治的・社会的なものから、物質的富と個人的関心へと内向化していった。

新たな市民の登場とその孤立化

それから40年の時を隔てて、2011年の3・11を経て覚醒した新たな市民たちは、確かに真の市民と呼ぶにふさわしい存在だった。よくいわれるように、60、70年当時はデモにしろ何にしろ、運動はすべてが組織動員、組織を単位に成り立っていたが、脱原発や反戦争法のたたかいに立ち上がった人々の多くは、SNSなどを通じて自発的に参加した自立した市民だった。

そうした肯定的側面はあるものの、毛沢東的表現を借りれば、60、70年の活動家は多かれ少なかれ「人民の海を泳ぐ魚」(疑似市民社会に支えられた運動)であったけれど、脱原発や反戦争法で首相官邸前や国会議事堂周辺、あるいは全国の主要都市に集まった市民らは、いってみれば「陸に上がった魚」だといえなくもない。デモの参加者数だけみれば両者に大きな差はないかもしれないが、時代の雰囲気がまるで違う。

高度成長期にモノを消費する消費者としてばらけた個的存在は、労働者としても再生産能力(子を産み育てる)さえ奪われ、まともに消費する自由さえ奪われる中で、疑似市民社会を再構築するのではなく、そこを飛び越えて一気に1945年以前の思考停止した物言わぬ奴隷の集団社会へと回帰し、自らの存在を貶めていっているように思えてならない。

フクシマという特殊事情を除けば、資本主義終末期という全世界的共通事情の中にあって、欧米では政治的に新たな形の左右両極化現象が顕著だ。欧州における移民排斥など民族排外主義的右翼勢力の台頭と21世紀型市民政党の登場、アメリカでは民主・共和の二大政党制という不文律の枠中におけるトランプ対サンダースの対立軸の出現などだ。ところが、わが日本においては、いち早く極右勢力が伝統的保守政党であった自民党を乗っ取り政権を簒奪し、戦後民主主義の空洞化とそれをファッショ的な右翼翼賛体制に置き換えるプロセスの遂行に余念がない中、「左」の対抗勢力が全く存在しないに等しい状況にある。この現状こそ、戦後民主主義があくまで疑似民主主義にすぎず、疑似市民社会が四半世紀は続いたものの、ついに本当の意味の市民社会が構築されなかったことを証明している。個々に芽生えた市民意識→自覚した市民の存在と集合としての市民社会とを混同してはならず、両者の間には超え難いハードルが存在するのだ。

この状況を食い止めるためには、陸に上がった魚たる覚醒した真の市民たちが、干上がる前に有能な若きリーダーを押し立てて市民新党を立ち上げ、極右勢力の対抗勢力として躍り出るというハードランニングならぬハードフライングを強行するという最後の賭けに出る以外にもはや道はないと思うのだが、残念ながら日本市民には質量ともにその力量に欠けるのが実情だろう。

この分では、夏の衆参同時選挙で自公+大阪維新の改憲勢力が3分の2を占め、改憲といういよいよ後戻りできない段階へと、日本の破滅への道を踏み出すことをどうすることもできないであろうと、いよいよ悲観的にならざるをえない今日この頃だ。

国民相互監視圧力に抗し、思想・表現の自由を行使する [Politics]

音楽評論家でラジオDJのピーター・バカランさんが昨年、「N°9 NO WAR LOVE PEACE」と書いたTシャツを着て都内を歩いていたところ警官に呼び止められ、「どこかへ抗議に行くのか?」と職務質問を受けた話は有名だが、数日前あるツイートで「全国展開する近くの大型商業施設に行った際、ザックに貼りつけてある「アベ政治を許さない」のステッカーを外すよう要求された」という新聞の投稿記事を引用しているのを目にした。店側は「それを見たお客さまが不快感を覚えるかもしれない」と主張したという。

大型商業施設がIYかAEか知らないが、冗談ではない。「それを見たお客さまが不快感を覚えるかもしれない」という予断でこんな行為がまかり通ったら、たまったものではない。茶髪の男子中高生、超ミニスカの女子中高生なんかも、「不快感を覚えるかもしれない」お客さまはきっと多いに違いないが、商業施設で店員や警備員に注意されているのを見たことはない。そんなことを言い始めたら、それこそ学校の校則のようなものを各店お客さまに配って、それを守れない客は入店拒否しなければならなくなるだろう。

公道や公共交通機関とは違い、私企業が運営する商業施設内で、例えばゼッケンを着けた複数の人々がいたら、確かに他の客に威圧感を与えるかもしれず、営業妨害になると判断して外すことを要求することはありえるだろう。しかし、大きさは知らないが、ザックに貼れる程度のステッカーで「自粛要請」とは、ここ数年の公共施設での「政治的中立性」を口実にした、政府に批判的であったり都合の悪い内容の催し物の使用禁止や後援撤回などの動きに通じる過剰反応だ。

私は3・11以来、「NO NUKES」のTシャツやバッジを着用し、周囲の人の関心を喚起しようとしてきたが、ほとんど徒労に終わっているような気がして、2013年にバッジは外し、夏だけ「NO NUKES」Tシャツを着用、反戦争法のたたかいが盛り上がった昨年は「I am not ABE I![[ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/80.gif) PEACE & FREEDOM」のTシャツをつくって着た程度だった。

PEACE & FREEDOM」のTシャツをつくって着た程度だった。

しかし、この一連の動きを見、かつ今夏の参院選(同日選?)以降、安倍がいよいよ改憲に向けて本格的に動き出しそうな状況下、「人々の関心の喚起」ではなく、同調圧力や自粛雰囲気に抗し、思想・表現の自由を守るために、それを積極的に行使すべく、以下のようなものを制作して普段持ち歩くリュックに着けることにした。

キーホルダーは近くのダイソーで100円で買ったもの。両面使えます。

大型商業施設がIYかAEか知らないが、冗談ではない。「それを見たお客さまが不快感を覚えるかもしれない」という予断でこんな行為がまかり通ったら、たまったものではない。茶髪の男子中高生、超ミニスカの女子中高生なんかも、「不快感を覚えるかもしれない」お客さまはきっと多いに違いないが、商業施設で店員や警備員に注意されているのを見たことはない。そんなことを言い始めたら、それこそ学校の校則のようなものを各店お客さまに配って、それを守れない客は入店拒否しなければならなくなるだろう。

公道や公共交通機関とは違い、私企業が運営する商業施設内で、例えばゼッケンを着けた複数の人々がいたら、確かに他の客に威圧感を与えるかもしれず、営業妨害になると判断して外すことを要求することはありえるだろう。しかし、大きさは知らないが、ザックに貼れる程度のステッカーで「自粛要請」とは、ここ数年の公共施設での「政治的中立性」を口実にした、政府に批判的であったり都合の悪い内容の催し物の使用禁止や後援撤回などの動きに通じる過剰反応だ。

私は3・11以来、「NO NUKES」のTシャツやバッジを着用し、周囲の人の関心を喚起しようとしてきたが、ほとんど徒労に終わっているような気がして、2013年にバッジは外し、夏だけ「NO NUKES」Tシャツを着用、反戦争法のたたかいが盛り上がった昨年は「I am not ABE I

しかし、この一連の動きを見、かつ今夏の参院選(同日選?)以降、安倍がいよいよ改憲に向けて本格的に動き出しそうな状況下、「人々の関心の喚起」ではなく、同調圧力や自粛雰囲気に抗し、思想・表現の自由を守るために、それを積極的に行使すべく、以下のようなものを制作して普段持ち歩くリュックに着けることにした。

キーホルダーは近くのダイソーで100円で買ったもの。両面使えます。

安倍を倒すことができるのは市民連合ではなく市民新党だ! [Politics]

「市民連合」の楽観論

「市民連合」が5日、東京・新宿駅前で初の街頭活動を行い、5千人が集まったという。「小林節・慶大名誉教授も「野党がまとまれば、確実に政権交代です」と訴えた。」(朝日新聞)

私は「市民連合」に悪意はなく敵対しようとも思わないが、小林氏の発言に代表される次期参院選(or同日選)への分析は、あまりに主観的楽観論だと断ぜざるを得ない。

ここで、日本の戦後の政治史を振り返ってみよう。1955年の自由民主党結党以来、この党が下野したのは1993年と2009年のたった2度しかない。しかもそれぞれ1年未満、3年余りで自民党は政権を奪還している。1993年の8党会派連立による非自民の細川内閣は、消費税を導入した竹下内閣が支持率一桁を記録し、89年の参院選で当時の土井社会党委員長に「山が動いた」と言わしめた自民党の過半数割れ、さらにその後の宮沢内閣の支持率低迷を受けて、「政治改革」を掲げた細川氏の日本新党をはじめとした新党ブームに乗って誕生したものだった。

そもそも米ソ冷戦構造の終焉とともに自民・社会両党の55年体制も終焉し、田中秀征氏が当時述べていたように、5年も自民が下野していればこの党は消滅していたであろうものを、連立内閣の自壊によってみすみす自民の復活を許したことが、その後の経済の「失われた20年」に対応する政治の「失われた十余年」を招くことになった。

そうして消費期限がとうに切れた自民党が20世紀に入り小泉純一郎によって「ぶっ壊」され(実際、郵政民営化で党内は分裂)、漢字の読めない情けない麻生首相が支持率15%に下がるに至って、2009年の民主党への政権交代が実現したのであった。しかし、この政権交代は、確かに小選挙区制のもとで「政権交代可能な2大政党」を掲げて10年以上党勢を伸ばしてきた民主党の力もなくはなかったが、それよりも、十余年延命してきた自民党がついに腐臭を放ちながらご臨終を迎えたに過ぎなかったというのが現実により近い。

一方、われわれが過去の政治史に学ぼうとするとき、以下のふたつの時代も見ておく必要がある。ひとつは今回同様、60年安保闘争の高揚の中で尊い犠牲者を出しながらも日米安保改定を強行した岸内閣が、直後に辞任しつつも、代わって登場した池田内閣が「所得倍増計画」を掲げ、同年11月の総選挙で296議席を獲得して政権維持に成功したこと。

また、その安保闘争以来といわれた国会周辺を10万以上の市民が埋めた、3・11を契機とした脱原発運動の高まりの中で迎えた2012年年末総選挙では、脱原発派は民主党を政権の座から引きずり下ろすと同時に、日本の原発推進政策を担ってきた自民党の復活をも許してしまったたこと。(*)

*もっとも、私は戦後、幅広い保守層を代表してきたかつての自民党は2009年の下野により最終的に消滅し、その後復活した「自民党」は安倍晋三=日本会議という極右・ファシスト集団に乗っ取られた「棄民党」と考えている。しかし、日本を実質的に支配する高級官僚とアメリカにとっては自民党の中身ではなく、戦後半世紀以上この国の与党であり続けてきた自民党という容れ物が必要なだけであり、実際その名前に未だ多くの国民が騙され続けている以上、「自民党」はあくまで「自民党」なのだ。

前者についていえば、60年当時国会を埋め尽くした大衆は30万人ともいわれ、2012年の脱原発デモ、そして2015年安保デモの規模を凌いでいた。こういうと、昨年夏、戦争法反対をたたかった人々は、「60年安保は学生、労働組合員らの組織動員、15年安保は自発的に立ち上がった自立した市民であり、その力は単純に数で比較できない」というだろうし、私も同感だが、この強みは選挙においては反転して弱みとなる。日本のみならず、浮動票が大きく左右する選挙においては、組織票の持つ基盤力が大きな財産になる。長い歴史を持つ共産党と公明党が、その組織力故に、栄枯盛衰の激しい政界の中で生き残ってきたのがそのいい例だ。

60年安保を主導した日本社会党は400万名以上の労働者を組織していた総評という労働組合のナショナルセンターに支えられていたし、共産党も強固な党員に支えられた組織政党だ。そのような社共両党と主流派全学連の学生たちも加わって30万人をデモに動員した組織力をもってしても、次の総選挙では負けたのだ。

そして記憶に新しい2012年の脱原発選挙である。自民もダメ、民主もダメなら、脱原発をたたかう市民が自ら市民政党を結成し、候補者を擁立し、共産党、社民党はもちろん、民主党内の脱原発派とも共闘体制をつくって選挙に臨んでいたら、たとえ自民第一党を許したとしても、今日のような安倍の暴走を許すことは防げたのではないか? 民主党を離党した小沢派と滋賀県知事の嘉田由紀子さんらが「日本未来の党」をぎりぎりになって立ち上げたが、本当は彼らも巻き込んで1年前に市民の党を結成して備えるべきだったのだ。(私は2011年秋からそう主張してきた。)

今回、そうした経験も踏まえて、反安保をたたかった市民らが「市民連合」を結成して、一歩政治に踏み込んでコミットしようとしていることは前進ではあるが、それでは不十分なのだ。

フクシマが問題の核心

先ほども少し触れたが、棄民党に変質した「自民党」を官僚とアメリカがなぜそれでも支えるのか、そのいちばんの理由は、私はフクシマにあると考えている。この国の経済社会に深く根を張った原子力ムラにとって、その利益を守るためには原発再稼働-原発推進政策の維持は曲げられない。かてて加えて、アメリカとその背後にある国際核マフィアは、軍事的意味においても日本の「平和的な核保有体制」の変更を望まない。さらに、今年事故後5年目を迎え、「5年経っていないから甲状腺がんは原発のせいではない」といったような屁理屈が通用しなくなり、さらに隠しようがないほど放射能の影響が顕在化するなかで、殺人的な「帰還政策」を推し進めるためには、完全な言論統制以外に方法はない。秘密保護法、安保法制、改憲へと突き進む安倍晋三のファナティックな情念が、不幸にもこのような原子力ムラ、国家官僚、アメリカ、国際核マフィアの思惑とシンクロしてしまったことに、今の日本の政治の悲劇がある。

かつてチェルノブイリ原発事故でいちばんの被害国となったベラルーシでは、ソ連崩壊以来、一貫して独裁体制が続いている。独裁体制によって隠蔽しなければならない不都合な事実が山のようにあるから、ロシアやアメリカ等、核・原発保有国はその体制を支えているのだ。

だから、たとえ安倍晋三が次の衆参両院選挙で勝利して全面改憲に踏み込み、独裁体制を完成させたとしても、従米路線を維持する限り、アメリカは安倍晋三を支え続けることだろう。

そうした安倍を倒す道はふたつしかない。ひとつは、100万を超えるデモが連日国会を包囲して政権を自壊させるか、あるいは市民自らが政党を結成して野党連合の選挙での勝利を導くか。

これだけ好き放題の狼藉の限りを尽くしても、安倍政権は依然40%前後の支持率を維持している。こうした状況で選挙に勝てると思うのは、主観主義も甚だしい。(*)

*世論調査自体が政府の情報操作だという陰謀論の見地に立っても、どうせ選挙も不正選挙で自民が勝つことになるのだから、結論は同じことだ。

脱経済成長の市民政党を

有権者が依然「自民党」の看板に騙されファシスト=日本会議の棄民党を支持するか、そうでなければ「魅力的な野党がない」と政治そのものを諦めているような状況を招いている原因のひとつは、与野党問わず、既成政党のすべてが20世紀型の政党であり、経済成長に支えられた資本主義体制の永続を前提にしていることにある。しかし、資本主義が終末期を迎え、これ以上の成長が不可能になりつつある中で、成長と金融資本と20世紀型産業資本優位の資本主義を前提としたいかなる経済政策も、1%の富裕層をますます富ませ、99%から収奪することでしか延命できないといった21世紀社会の寒々とした現実を、国民は肌を通して感じ取っている。だからこそ、どんな既成政党の言葉も国民の心に響かないのだ。

ひとくちに市民政党といっても、たとえば「市民連合」に結集している人々には穏健保守派から共産党支持者までいる、ひとつにまとめるのは難しい、というかもしれないが、ヨーロッパの21世紀型市民政党も多様な考えを持った市民団体や小党派の寄せ集めだ。多様性こそ政党そのものの役割を終えていく終末期資本主義の政治における政党のあり方にふさわしいのかもしれない。

日本の現実に引きつけていえば、「経済成長によらない持続可能なポスト資本主義社会をめざす」、といったような共通理念のもと、戦争法の廃止、脱原発基本法の制定、格差是正と富の公平な再分配くらいを具体的な政策として掲げるだけでいい。どうせ1回の選挙で第一党に躍進することはない。かつての日本新党のようなダークホース的存在になればいい。

ただ、もし野党連合が政権を獲得することを視野に入れるなら、総裁指名候補を明確に掲げて選挙をたたかった方が有利になるだろう。私にはその候補者として、山本太郎生活の党共同代表以外に考えられない。彼の若さ、行動力、政治へかける信念と情熱、その弁舌は多くの人を引きつけてやまないし、首相就任後も、官僚と正しくたたかい、アメリカと堂々と交渉する能力があるはずだ。

このように政治を話題にし、特に現政権を批判すると、何か特別視、危険視される傾向が、この国には昔から一貫してある。しかし、他の民主主義が保障された国では、このように国民ひとり一人が自分の政治的見解を明らかにすることは危険なことでも特別なことでもない。暴力革命を主張したり、テロを呼びかけているのでもない、合法的に政権交代をしようという話をしているのだから。ごく普通のことなのだ。そう思わない、ムラ社会を基盤とした国民の政治音痴・アパシーが、アベ政治の横暴を許し、やがて物言えば唇寒しの社会を招来するのだ。国民よ、市民よ、今こそ声を大にして政治を語ろう!

「市民連合」が5日、東京・新宿駅前で初の街頭活動を行い、5千人が集まったという。「小林節・慶大名誉教授も「野党がまとまれば、確実に政権交代です」と訴えた。」(朝日新聞)

私は「市民連合」に悪意はなく敵対しようとも思わないが、小林氏の発言に代表される次期参院選(or同日選)への分析は、あまりに主観的楽観論だと断ぜざるを得ない。

ここで、日本の戦後の政治史を振り返ってみよう。1955年の自由民主党結党以来、この党が下野したのは1993年と2009年のたった2度しかない。しかもそれぞれ1年未満、3年余りで自民党は政権を奪還している。1993年の8党会派連立による非自民の細川内閣は、消費税を導入した竹下内閣が支持率一桁を記録し、89年の参院選で当時の土井社会党委員長に「山が動いた」と言わしめた自民党の過半数割れ、さらにその後の宮沢内閣の支持率低迷を受けて、「政治改革」を掲げた細川氏の日本新党をはじめとした新党ブームに乗って誕生したものだった。

そもそも米ソ冷戦構造の終焉とともに自民・社会両党の55年体制も終焉し、田中秀征氏が当時述べていたように、5年も自民が下野していればこの党は消滅していたであろうものを、連立内閣の自壊によってみすみす自民の復活を許したことが、その後の経済の「失われた20年」に対応する政治の「失われた十余年」を招くことになった。

そうして消費期限がとうに切れた自民党が20世紀に入り小泉純一郎によって「ぶっ壊」され(実際、郵政民営化で党内は分裂)、漢字の読めない情けない麻生首相が支持率15%に下がるに至って、2009年の民主党への政権交代が実現したのであった。しかし、この政権交代は、確かに小選挙区制のもとで「政権交代可能な2大政党」を掲げて10年以上党勢を伸ばしてきた民主党の力もなくはなかったが、それよりも、十余年延命してきた自民党がついに腐臭を放ちながらご臨終を迎えたに過ぎなかったというのが現実により近い。

一方、われわれが過去の政治史に学ぼうとするとき、以下のふたつの時代も見ておく必要がある。ひとつは今回同様、60年安保闘争の高揚の中で尊い犠牲者を出しながらも日米安保改定を強行した岸内閣が、直後に辞任しつつも、代わって登場した池田内閣が「所得倍増計画」を掲げ、同年11月の総選挙で296議席を獲得して政権維持に成功したこと。

また、その安保闘争以来といわれた国会周辺を10万以上の市民が埋めた、3・11を契機とした脱原発運動の高まりの中で迎えた2012年年末総選挙では、脱原発派は民主党を政権の座から引きずり下ろすと同時に、日本の原発推進政策を担ってきた自民党の復活をも許してしまったたこと。(*)

*もっとも、私は戦後、幅広い保守層を代表してきたかつての自民党は2009年の下野により最終的に消滅し、その後復活した「自民党」は安倍晋三=日本会議という極右・ファシスト集団に乗っ取られた「棄民党」と考えている。しかし、日本を実質的に支配する高級官僚とアメリカにとっては自民党の中身ではなく、戦後半世紀以上この国の与党であり続けてきた自民党という容れ物が必要なだけであり、実際その名前に未だ多くの国民が騙され続けている以上、「自民党」はあくまで「自民党」なのだ。

前者についていえば、60年当時国会を埋め尽くした大衆は30万人ともいわれ、2012年の脱原発デモ、そして2015年安保デモの規模を凌いでいた。こういうと、昨年夏、戦争法反対をたたかった人々は、「60年安保は学生、労働組合員らの組織動員、15年安保は自発的に立ち上がった自立した市民であり、その力は単純に数で比較できない」というだろうし、私も同感だが、この強みは選挙においては反転して弱みとなる。日本のみならず、浮動票が大きく左右する選挙においては、組織票の持つ基盤力が大きな財産になる。長い歴史を持つ共産党と公明党が、その組織力故に、栄枯盛衰の激しい政界の中で生き残ってきたのがそのいい例だ。

60年安保を主導した日本社会党は400万名以上の労働者を組織していた総評という労働組合のナショナルセンターに支えられていたし、共産党も強固な党員に支えられた組織政党だ。そのような社共両党と主流派全学連の学生たちも加わって30万人をデモに動員した組織力をもってしても、次の総選挙では負けたのだ。

そして記憶に新しい2012年の脱原発選挙である。自民もダメ、民主もダメなら、脱原発をたたかう市民が自ら市民政党を結成し、候補者を擁立し、共産党、社民党はもちろん、民主党内の脱原発派とも共闘体制をつくって選挙に臨んでいたら、たとえ自民第一党を許したとしても、今日のような安倍の暴走を許すことは防げたのではないか? 民主党を離党した小沢派と滋賀県知事の嘉田由紀子さんらが「日本未来の党」をぎりぎりになって立ち上げたが、本当は彼らも巻き込んで1年前に市民の党を結成して備えるべきだったのだ。(私は2011年秋からそう主張してきた。)

今回、そうした経験も踏まえて、反安保をたたかった市民らが「市民連合」を結成して、一歩政治に踏み込んでコミットしようとしていることは前進ではあるが、それでは不十分なのだ。

フクシマが問題の核心

先ほども少し触れたが、棄民党に変質した「自民党」を官僚とアメリカがなぜそれでも支えるのか、そのいちばんの理由は、私はフクシマにあると考えている。この国の経済社会に深く根を張った原子力ムラにとって、その利益を守るためには原発再稼働-原発推進政策の維持は曲げられない。かてて加えて、アメリカとその背後にある国際核マフィアは、軍事的意味においても日本の「平和的な核保有体制」の変更を望まない。さらに、今年事故後5年目を迎え、「5年経っていないから甲状腺がんは原発のせいではない」といったような屁理屈が通用しなくなり、さらに隠しようがないほど放射能の影響が顕在化するなかで、殺人的な「帰還政策」を推し進めるためには、完全な言論統制以外に方法はない。秘密保護法、安保法制、改憲へと突き進む安倍晋三のファナティックな情念が、不幸にもこのような原子力ムラ、国家官僚、アメリカ、国際核マフィアの思惑とシンクロしてしまったことに、今の日本の政治の悲劇がある。

かつてチェルノブイリ原発事故でいちばんの被害国となったベラルーシでは、ソ連崩壊以来、一貫して独裁体制が続いている。独裁体制によって隠蔽しなければならない不都合な事実が山のようにあるから、ロシアやアメリカ等、核・原発保有国はその体制を支えているのだ。

だから、たとえ安倍晋三が次の衆参両院選挙で勝利して全面改憲に踏み込み、独裁体制を完成させたとしても、従米路線を維持する限り、アメリカは安倍晋三を支え続けることだろう。

そうした安倍を倒す道はふたつしかない。ひとつは、100万を超えるデモが連日国会を包囲して政権を自壊させるか、あるいは市民自らが政党を結成して野党連合の選挙での勝利を導くか。

これだけ好き放題の狼藉の限りを尽くしても、安倍政権は依然40%前後の支持率を維持している。こうした状況で選挙に勝てると思うのは、主観主義も甚だしい。(*)

*世論調査自体が政府の情報操作だという陰謀論の見地に立っても、どうせ選挙も不正選挙で自民が勝つことになるのだから、結論は同じことだ。

脱経済成長の市民政党を

有権者が依然「自民党」の看板に騙されファシスト=日本会議の棄民党を支持するか、そうでなければ「魅力的な野党がない」と政治そのものを諦めているような状況を招いている原因のひとつは、与野党問わず、既成政党のすべてが20世紀型の政党であり、経済成長に支えられた資本主義体制の永続を前提にしていることにある。しかし、資本主義が終末期を迎え、これ以上の成長が不可能になりつつある中で、成長と金融資本と20世紀型産業資本優位の資本主義を前提としたいかなる経済政策も、1%の富裕層をますます富ませ、99%から収奪することでしか延命できないといった21世紀社会の寒々とした現実を、国民は肌を通して感じ取っている。だからこそ、どんな既成政党の言葉も国民の心に響かないのだ。

ひとくちに市民政党といっても、たとえば「市民連合」に結集している人々には穏健保守派から共産党支持者までいる、ひとつにまとめるのは難しい、というかもしれないが、ヨーロッパの21世紀型市民政党も多様な考えを持った市民団体や小党派の寄せ集めだ。多様性こそ政党そのものの役割を終えていく終末期資本主義の政治における政党のあり方にふさわしいのかもしれない。

日本の現実に引きつけていえば、「経済成長によらない持続可能なポスト資本主義社会をめざす」、といったような共通理念のもと、戦争法の廃止、脱原発基本法の制定、格差是正と富の公平な再分配くらいを具体的な政策として掲げるだけでいい。どうせ1回の選挙で第一党に躍進することはない。かつての日本新党のようなダークホース的存在になればいい。

ただ、もし野党連合が政権を獲得することを視野に入れるなら、総裁指名候補を明確に掲げて選挙をたたかった方が有利になるだろう。私にはその候補者として、山本太郎生活の党共同代表以外に考えられない。彼の若さ、行動力、政治へかける信念と情熱、その弁舌は多くの人を引きつけてやまないし、首相就任後も、官僚と正しくたたかい、アメリカと堂々と交渉する能力があるはずだ。

このように政治を話題にし、特に現政権を批判すると、何か特別視、危険視される傾向が、この国には昔から一貫してある。しかし、他の民主主義が保障された国では、このように国民ひとり一人が自分の政治的見解を明らかにすることは危険なことでも特別なことでもない。暴力革命を主張したり、テロを呼びかけているのでもない、合法的に政権交代をしようという話をしているのだから。ごく普通のことなのだ。そう思わない、ムラ社会を基盤とした国民の政治音痴・アパシーが、アベ政治の横暴を許し、やがて物言えば唇寒しの社会を招来するのだ。国民よ、市民よ、今こそ声を大にして政治を語ろう!

拉致問題を利用し首相にまでのし上がった不埒な男 [Politics]

拉致問題への関心

私は遅くとも1990年代半ばから、いわゆる「日本人拉致疑惑」について週刊誌などを通して関心を持ってきた。そして、20代からの韓国・朝鮮との関わりから、北朝鮮による拉致は疑いないと確信してきた。実際、2002年の小泉訪朝により、北朝鮮当局による拉致が白日の下にさらされた。

左派・リベラル勢力の間では、おしなべて小泉純一郎の評判が悪い。私も竹中平蔵を重用した新自由主義政策が格差社会を加速させた点は許し難いと考えるが、引退後の脱原発派への転向のみならず、首相時代の2度に渡る訪朝・日朝首脳会談の実現と拉致被害者の帰国実現に見られるような有言実行の行動力は、日本の首相には珍しいタイプ(事実「変人」と呼ばれた)として、「敵ながらあっぱれ」と評価してきた。

その一方で、拉致被害者やその家族が脚光を浴びるにしたがい、「救う会」と称して何かと彼らの周りをうろつく連中には苦々しい思いをしてきた。彼ら、故佐藤勝巳、西岡力、荒木和博らについて、昔勤めていた出版社にいた頃、「現代コリア」のメンバーとして知っていたからだ。特に佐藤勝巳については、60年代に日本共産党員として在日朝鮮人の帰国事業に関わりながら、北の実情を知り右に転向したのだが、当時私の勤務する出版社へ現れては「本当に韓国人とはつきあいきれんわ」などと、社長相手に延々と韓国人らに罵詈雑言の限りを尽くす様を陰で聞いていた私は、「だったらつきあうなよ」と言いたい思いだった。また、当時彼が書いた北朝鮮批判の文章を読んだことがあるが、共産党時代からゴリゴリの教条主義者だったのだろう、転向したとはいえ頭の中の論理構造はそのままで、ただ主客が転倒しただけの、形式論理で北朝鮮攻撃に終始する内容に辟易とさせられた。そんな彼が所長を務めるのが「現代コリア研究所」で、韓国に語学留学経験のある西岡力がその愛弟子、後に民社党を辞めた荒木和博がそこに加わった。そして数年後、気がつくと彼らがそろって「救う会」と称して「家族会」の後見人のような顔をしてしゃしゃり出ていた。

また、小泉訪朝に官房副長官として金魚の糞みたいにくっついて行ったに過ぎない安倍晋三が、拉致被害者の帰国をあたかも自分の手柄のように自慢して、拉致を売り物にして首相の座にまでのぼりつめた。しかし、2度目の首相就任早々、戦後の歴代政権が築き上げてきた韓国や中国との友好関係をメチャメチャに破壊しつくし、2年以上首脳会談もままならない異常事態を目の当たりにして、これではとうてい北朝鮮と交渉して拉致問題を解決することなど不可能、いや、そもそもそれをやる気もないのだと思ったものだ。「拉致被害者を取り戻す」など「日本を取り戻す」同様、空疎なスローガンに過ぎないのだ。

問題なのは過ちを認めることではなく、過ちに気づくことすらできないことだ

そんなこともあり、「家族会」を離れた蓮池透さんの書いた『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』(講談社)を興味深く読んだ。

そんなこともあり、「家族会」を離れた蓮池透さんの書いた『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』(講談社)を興味深く読んだ。

蓮池さん自身、弟の帰国をひとつの契機に、「家族会」や「救う会」へのスタンスが変化を続けて今に至っていることや、本書が時系列での記述でなく重複も多いことなど、必ずしも読みやすい構成にはなっていないのだが、最後まで読むといくつもの興味深い事実が述べられていることに気づかされる。

例えば、上述した「現代コリア」の面々だが、蓮池さんによると「家族会」を乗っ取った彼ら「救う会」も、実は内部で激しい内ゲバが繰り広げられていたそうだ。ファナティックな反北朝鮮教条主義的たちらしい醜態といっていいだろう。

また、安倍晋三に関していえば、独裁者というものは、例えば金日成なら百戦錬磨の抗日パルチザンの将軍だったとか、金正日は朝鮮人が聖なる山と崇める白頭山で生まれたとかいう神話をつくりだすものだが、ご多分に漏れず、彼も訪朝時に「金正日が拉致を認めて謝罪しなかったら席を蹴って帰国しましょう」と小泉首相に進言したとか、拉致被害者の一時帰国時に北朝鮮へ戻るのを止めたのは自分だったなどという話を自らねつ造して、「拉致の安倍」神話をつくりだしてのし上がっていった過程が、本書で暴露されている。

しかし、本書の魅力は、日刊ゲンダイのタイトル風の少々どぎつい書名にうかがわれるような、「冷血な面々」を激しく批判することにあるのではない。実は逆だ。ノンポリのいちサラリーマン(東京電力勤務)に過ぎなかった蓮池さんが、被害者家族として運動に関わるなかで、上述したような有象無象の運動のプロたちによって翻弄され、犯した数々の過ちへの赤裸々な告白とそれへの自己批判・反省の言葉に満ちている。そこに蓮池透という人の飾らない誠実な人柄がうかがえる点こそ、本書のいちばんの魅力だ。その上に立って、政府・外務省はもとより、「家族会」や「救う会」への建設的な提言を含めて批判している。問題なのは過ちを認めることではなく、過ちに気づくこともできないことだ。過ちに気づき、反省することなしに進歩はないのだから。

ブルーリボンへの違和感

拉致被害者救出のシンボルとしていつしかブルーリボンのバッジが用いられるようになった。それを「家族会」や「救う会」が着けているうちは気にならなかったが、そのうち国会議員が着け始め、民主党政権時代には首相までが、ことあるごとにそれを背広の襟に着け始めた。そのことに私はとても違和感を覚えた。いかにも拉致問題に取り組んでいますという証のようでもあり、それだけでなく、むしろ無言の強制がそこにはたらいているような気味の悪ささえ感じたからだ。

その点に関して蓮池さんはこう述べている。

「「あなたが拉致問題を重要視するならブルーリボンバッジを付けなさい」と、「家族会」と「救う会」が強要する現実があることは否定できない。……まさしく踏み絵である。」

ブルーリボンは「家族会」と「救う会」が圧力団体として、時の政権や官僚にまで影響力を行使しているまさにひとつのシンボルなのだ。

嫌韓・ヘイトスピーチの原点としての拉致認定

本書を読んで認識を新たにしたことに、2002年の金正日による拉致認定が、一方で日本国内に反北朝鮮感情を巻き起こし、それがひいては今日の嫌韓・ヘイトスピーチの跋扈へとつながってきた過程がある。

「アジアの「加害国」であり続けた日本の歴史のなかで、唯一「被害国」と主張できるのが拉致問題。」と蓮池さんは述べている。

実際、拉致認定を機に、日本各地の朝鮮学校に通う児童・生徒らへの悪質な嫌がらせが相次ぎ、一時朝鮮学校では、民族服を着ての通学を見合わせる事態になったことを思い出す。そうした延長線上に、民主党政権がマニフェストで掲げた高校授業料無償化政策でも、朝鮮高校だけが唯一その埒外に置かれる事態も生じた。

嫌韓・ヘイトスピーチの背景には、失われた20年を経て日本が経済的凋落をたどるなか、とくに若年層の鬱屈とした感情のはけ口がより弱いものへと向かい、排外主義が台頭したという、欧米にも共通する時代的なものもあるが、北朝鮮による拉致認定が、日本ではその発火点になり、韓流ブームの潜伏期を経て3・11後顕在化したことは否定しがたい事実なのではなかろうか? そしてかれらのヒーローとして祭り上げられた人物こそ、ほかならぬ「拉致問題の安倍晋三」であった。

左翼・リベラルの弱点

上述したように、拉致被害者の「家族会」が「現代コリア」というファナティックな反韓・反北朝鮮グループに乗っ取られた原因のひとつには、左翼やリベラル派が拉致問題をタブー視して関わりを避けてきたことがある。事実、神戸の有本恵子さんの両親は、当初地元選出の土井たか子社会党委員長の事務所へ相談に行ったが相手にされなかったという話を聞いたことがある。今回、本書を読んで「救う会」の当初の世話人に共産党の国会議員がいたということを初めて知ったが、左派で北朝鮮に対して一貫して厳しい姿勢をとり続けてきたのは共産党くらいではないのか?

蓮池さんも触れているように、戦中・戦後世代には韓国・朝鮮に対する「贖罪意識」があって、韓国・北朝鮮あるいは韓国人・朝鮮人に対して批判がましい言辞を吐くことに必要以上に禁欲的になる傾向があった。また、実際にそのような批判がましいことを面と向かって言うと、「加害者の日本人がなんだ!」と反発する反日感情も、相手方に少なからず存在した。

私自身も、1990年~93年に韓国生活を経験するまではそういう傾向があったが、韓国生活を通して認識を改めた。反省すべきは反省し、歴史に学ぶべきところは学びつつ、相手のおかしな点、間違っていると思う点は忌憚なく言うべきだ―そう考えを改めたし、実際そう行動してきたつもりだ。真の友好関係とは、そのような何でも言い合える関係性を築くなかでしかなりたたないと思ったからだ。

「贖罪意識」に根ざす批判タブー意識は、旧社会党系の活動家や進歩的知識人の中に、未だ見受けられる。そうした意識が北朝鮮の拉致という事実、ましてや「疑惑」にとどまっていた段階で、それに蓋をする役割を果たした点は否定しがたい。これほど人権無視の非人間的な犯罪行為はないのだから、当時の社会党や日弁連、リベラルな学者・文化人が真剣にこの問題に取り組んでいたならば、事態はもっと違う形で進展していたであろう。少なくとも「拉致問題」が極右勢力の専売特許になることは防げたはずだ。そして、胡散臭い「現代コリア」などという連中が、わらにもすがる気持ちの「家族会」の人々の心の隙につけ込むことも許さなかっただろう。もちろん、それを政治利用し、手柄をでっち上げて、それをひとつのテコにして首相にまでのし上がる男も出現しなかったかもしれないのだ。

私は遅くとも1990年代半ばから、いわゆる「日本人拉致疑惑」について週刊誌などを通して関心を持ってきた。そして、20代からの韓国・朝鮮との関わりから、北朝鮮による拉致は疑いないと確信してきた。実際、2002年の小泉訪朝により、北朝鮮当局による拉致が白日の下にさらされた。

左派・リベラル勢力の間では、おしなべて小泉純一郎の評判が悪い。私も竹中平蔵を重用した新自由主義政策が格差社会を加速させた点は許し難いと考えるが、引退後の脱原発派への転向のみならず、首相時代の2度に渡る訪朝・日朝首脳会談の実現と拉致被害者の帰国実現に見られるような有言実行の行動力は、日本の首相には珍しいタイプ(事実「変人」と呼ばれた)として、「敵ながらあっぱれ」と評価してきた。

その一方で、拉致被害者やその家族が脚光を浴びるにしたがい、「救う会」と称して何かと彼らの周りをうろつく連中には苦々しい思いをしてきた。彼ら、故佐藤勝巳、西岡力、荒木和博らについて、昔勤めていた出版社にいた頃、「現代コリア」のメンバーとして知っていたからだ。特に佐藤勝巳については、60年代に日本共産党員として在日朝鮮人の帰国事業に関わりながら、北の実情を知り右に転向したのだが、当時私の勤務する出版社へ現れては「本当に韓国人とはつきあいきれんわ」などと、社長相手に延々と韓国人らに罵詈雑言の限りを尽くす様を陰で聞いていた私は、「だったらつきあうなよ」と言いたい思いだった。また、当時彼が書いた北朝鮮批判の文章を読んだことがあるが、共産党時代からゴリゴリの教条主義者だったのだろう、転向したとはいえ頭の中の論理構造はそのままで、ただ主客が転倒しただけの、形式論理で北朝鮮攻撃に終始する内容に辟易とさせられた。そんな彼が所長を務めるのが「現代コリア研究所」で、韓国に語学留学経験のある西岡力がその愛弟子、後に民社党を辞めた荒木和博がそこに加わった。そして数年後、気がつくと彼らがそろって「救う会」と称して「家族会」の後見人のような顔をしてしゃしゃり出ていた。

また、小泉訪朝に官房副長官として金魚の糞みたいにくっついて行ったに過ぎない安倍晋三が、拉致被害者の帰国をあたかも自分の手柄のように自慢して、拉致を売り物にして首相の座にまでのぼりつめた。しかし、2度目の首相就任早々、戦後の歴代政権が築き上げてきた韓国や中国との友好関係をメチャメチャに破壊しつくし、2年以上首脳会談もままならない異常事態を目の当たりにして、これではとうてい北朝鮮と交渉して拉致問題を解決することなど不可能、いや、そもそもそれをやる気もないのだと思ったものだ。「拉致被害者を取り戻す」など「日本を取り戻す」同様、空疎なスローガンに過ぎないのだ。

問題なのは過ちを認めることではなく、過ちに気づくことすらできないことだ

そんなこともあり、「家族会」を離れた蓮池透さんの書いた『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』(講談社)を興味深く読んだ。

そんなこともあり、「家族会」を離れた蓮池透さんの書いた『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』(講談社)を興味深く読んだ。蓮池さん自身、弟の帰国をひとつの契機に、「家族会」や「救う会」へのスタンスが変化を続けて今に至っていることや、本書が時系列での記述でなく重複も多いことなど、必ずしも読みやすい構成にはなっていないのだが、最後まで読むといくつもの興味深い事実が述べられていることに気づかされる。

例えば、上述した「現代コリア」の面々だが、蓮池さんによると「家族会」を乗っ取った彼ら「救う会」も、実は内部で激しい内ゲバが繰り広げられていたそうだ。ファナティックな反北朝鮮教条主義的たちらしい醜態といっていいだろう。

また、安倍晋三に関していえば、独裁者というものは、例えば金日成なら百戦錬磨の抗日パルチザンの将軍だったとか、金正日は朝鮮人が聖なる山と崇める白頭山で生まれたとかいう神話をつくりだすものだが、ご多分に漏れず、彼も訪朝時に「金正日が拉致を認めて謝罪しなかったら席を蹴って帰国しましょう」と小泉首相に進言したとか、拉致被害者の一時帰国時に北朝鮮へ戻るのを止めたのは自分だったなどという話を自らねつ造して、「拉致の安倍」神話をつくりだしてのし上がっていった過程が、本書で暴露されている。

しかし、本書の魅力は、日刊ゲンダイのタイトル風の少々どぎつい書名にうかがわれるような、「冷血な面々」を激しく批判することにあるのではない。実は逆だ。ノンポリのいちサラリーマン(東京電力勤務)に過ぎなかった蓮池さんが、被害者家族として運動に関わるなかで、上述したような有象無象の運動のプロたちによって翻弄され、犯した数々の過ちへの赤裸々な告白とそれへの自己批判・反省の言葉に満ちている。そこに蓮池透という人の飾らない誠実な人柄がうかがえる点こそ、本書のいちばんの魅力だ。その上に立って、政府・外務省はもとより、「家族会」や「救う会」への建設的な提言を含めて批判している。問題なのは過ちを認めることではなく、過ちに気づくこともできないことだ。過ちに気づき、反省することなしに進歩はないのだから。

ブルーリボンへの違和感

拉致被害者救出のシンボルとしていつしかブルーリボンのバッジが用いられるようになった。それを「家族会」や「救う会」が着けているうちは気にならなかったが、そのうち国会議員が着け始め、民主党政権時代には首相までが、ことあるごとにそれを背広の襟に着け始めた。そのことに私はとても違和感を覚えた。いかにも拉致問題に取り組んでいますという証のようでもあり、それだけでなく、むしろ無言の強制がそこにはたらいているような気味の悪ささえ感じたからだ。

その点に関して蓮池さんはこう述べている。

「「あなたが拉致問題を重要視するならブルーリボンバッジを付けなさい」と、「家族会」と「救う会」が強要する現実があることは否定できない。……まさしく踏み絵である。」

ブルーリボンは「家族会」と「救う会」が圧力団体として、時の政権や官僚にまで影響力を行使しているまさにひとつのシンボルなのだ。

嫌韓・ヘイトスピーチの原点としての拉致認定

本書を読んで認識を新たにしたことに、2002年の金正日による拉致認定が、一方で日本国内に反北朝鮮感情を巻き起こし、それがひいては今日の嫌韓・ヘイトスピーチの跋扈へとつながってきた過程がある。

「アジアの「加害国」であり続けた日本の歴史のなかで、唯一「被害国」と主張できるのが拉致問題。」と蓮池さんは述べている。

実際、拉致認定を機に、日本各地の朝鮮学校に通う児童・生徒らへの悪質な嫌がらせが相次ぎ、一時朝鮮学校では、民族服を着ての通学を見合わせる事態になったことを思い出す。そうした延長線上に、民主党政権がマニフェストで掲げた高校授業料無償化政策でも、朝鮮高校だけが唯一その埒外に置かれる事態も生じた。

嫌韓・ヘイトスピーチの背景には、失われた20年を経て日本が経済的凋落をたどるなか、とくに若年層の鬱屈とした感情のはけ口がより弱いものへと向かい、排外主義が台頭したという、欧米にも共通する時代的なものもあるが、北朝鮮による拉致認定が、日本ではその発火点になり、韓流ブームの潜伏期を経て3・11後顕在化したことは否定しがたい事実なのではなかろうか? そしてかれらのヒーローとして祭り上げられた人物こそ、ほかならぬ「拉致問題の安倍晋三」であった。

左翼・リベラルの弱点

上述したように、拉致被害者の「家族会」が「現代コリア」というファナティックな反韓・反北朝鮮グループに乗っ取られた原因のひとつには、左翼やリベラル派が拉致問題をタブー視して関わりを避けてきたことがある。事実、神戸の有本恵子さんの両親は、当初地元選出の土井たか子社会党委員長の事務所へ相談に行ったが相手にされなかったという話を聞いたことがある。今回、本書を読んで「救う会」の当初の世話人に共産党の国会議員がいたということを初めて知ったが、左派で北朝鮮に対して一貫して厳しい姿勢をとり続けてきたのは共産党くらいではないのか?

蓮池さんも触れているように、戦中・戦後世代には韓国・朝鮮に対する「贖罪意識」があって、韓国・北朝鮮あるいは韓国人・朝鮮人に対して批判がましい言辞を吐くことに必要以上に禁欲的になる傾向があった。また、実際にそのような批判がましいことを面と向かって言うと、「加害者の日本人がなんだ!」と反発する反日感情も、相手方に少なからず存在した。

私自身も、1990年~93年に韓国生活を経験するまではそういう傾向があったが、韓国生活を通して認識を改めた。反省すべきは反省し、歴史に学ぶべきところは学びつつ、相手のおかしな点、間違っていると思う点は忌憚なく言うべきだ―そう考えを改めたし、実際そう行動してきたつもりだ。真の友好関係とは、そのような何でも言い合える関係性を築くなかでしかなりたたないと思ったからだ。

「贖罪意識」に根ざす批判タブー意識は、旧社会党系の活動家や進歩的知識人の中に、未だ見受けられる。そうした意識が北朝鮮の拉致という事実、ましてや「疑惑」にとどまっていた段階で、それに蓋をする役割を果たした点は否定しがたい。これほど人権無視の非人間的な犯罪行為はないのだから、当時の社会党や日弁連、リベラルな学者・文化人が真剣にこの問題に取り組んでいたならば、事態はもっと違う形で進展していたであろう。少なくとも「拉致問題」が極右勢力の専売特許になることは防げたはずだ。そして、胡散臭い「現代コリア」などという連中が、わらにもすがる気持ちの「家族会」の人々の心の隙につけ込むことも許さなかっただろう。もちろん、それを政治利用し、手柄をでっち上げて、それをひとつのテコにして首相にまでのし上がる男も出現しなかったかもしれないのだ。

市民連合とポデモスの間-安倍を倒せるのは新しい市民政党だけだ [Politics]

スペイン総選挙で市民政党ポデモスが20%近い69議席を確保し、第3党に躍進した。結成2年足らずのこの政党は、アメリカのオキュパイ運動、アラブの春、さらには香港の雨傘革命、台湾のひまわり革命、そして日本の3・11後の脱原発=紫陽花革命など2010年代の世界的に連動した市民運動の一環として、2011年に起こった「インディグナードス」(怒れる者たち)という市民運動に起源を持つ。2014年1月、30人の学者や著名人がマニフェストを発表し新党結成を訴えた。そして生まれたのが、政治学者であるパブロ・イグレシアスを党首とするポデモス(We can)である。

似たような経緯で結成されたヨーロッパの政党にはギリシャのシリザ(急進左派連合)やイタリアの五つ星運動がある。前者は2004年にその名の通り急進左派勢力が結集して結成された組織だが、多くの学者や文化人が参画している。チプラス党首のもと、現在ギリシャの政権を担っていることは周知の通りである。また、後者は2009年に人気コメディアンのベッペ・グリッロらによって結成された政党で、現在国政でイタリア民主党に次ぐ第2党の座を占めている。これらの政党には組織や政策、結党に至る経緯に違いはあるものの、例えばどれもベーシックインカムの導入を掲げている等、21世紀型市民政党の特色を有している。また、これら3国は巨額の財政赤字を抱え、EU諸国の“劣等生”であるという共通項もある。

一方、3・11により長らく眠っていた大衆運動が脱原発の市民運動として台頭した日本においては、そうした動きが市民政党として結実したり、脱原発市民候補の独自擁立という形としてさえ、実現することがなかった。そして、3・11を契機に、遠くヨーロッパで、核兵器を持たない原発所有国であるかつての日本の同盟国たるドイツ・イタリアがいち早く脱原発を決めたのに対して、本家本元の日本は、その後、原発回帰への道をまっしぐらに歩みつつある。

しかし、脱原発運動で蒔かれた種は、今年夏の戦争法反対運動で再び芽を出し大きく花開いた。そして、4年前には目立った動きのなかった学生、学者、主婦らが前面に立ち運動をリードした。戦争法は成立したものの、彼らは最近、市民連合(安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合)を「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」「安全保障関連法に反対する学者の会」「安保関連法に反対するママの会」「立憲デモクラシーの会」「SEALDs」有志によって結成した。彼らは来年の参院選に向けて野党統一候補を支援することを目的とし、全国32の1人区で候補者を絞り込むよう野党に働きかけ、安保法の廃止や集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回といった基本方針に賛同する候補者を推薦し、選挙応援などをするものの、独自候補は擁立しない方針という。(「朝日新聞」)

3・11後の最初の国政選挙であった2012年年末の総選挙で脱原発市民運動が何もなしえず、どん詰まりで民主党を離脱した小沢グループと嘉田由紀子滋賀県知事らが「日本未来の党」を結成したものの惨敗したのと比べれば、大いなる進歩であり、この動き、特に学生、主婦、さらには従来アカデミズムの殻に閉じこもっていた学者らが中心勢力として登場したことは、大いに評価されるべきだろう。

しかし、私は共産党が「国民連合政府」構想を発表したときにも述べたように、これではまだまだ、盤石の独裁権力を築きつつある安倍政権を倒すのは難しいと思う。なぜなら多くの有権者が「自民党」の看板に未だ欺かれ、安倍の危険な本質に気づいていない上に、既成政党への不信感が根強く、とりわけ野党第一党である民主党への信頼感が薄い現状にある以上、いくら市民連合が野党に肩入れをして統一候補の擁立に努力しようとも、自公政権を倒すのは容易でないと思うからだ。

市民連合は独自候補を積極的に擁立し(メンバー自らが立候補し)、野党勢力の結集軸となるような市民政党を結成し、選挙の「台風の目」になってこそ、勝ち目が見えてくるというものだ。

欧米では政治が市民生活と密接なものとして存在する。学校や職場で政治を語ることは日常茶飯のことであり、「政治参加」とは投票という受け身の行動のみならず、自ら(地方であれ中央であれ)立候補するハードルがきわめて低く設定されている。

それに引き替え、日本では政治は昔から「お上」の司ることであり、国民が口出しすることではなく、選挙は単に信を問うという受け身の行動に過ぎず、そしてそれが「政治」のすべてであった。

その暗黙の了解事項は、政治に関心のある自覚した市民とて変わらない。政治に文句を言い、口出しはするが、決して自分が出て行こうなどとは思わない。政治家とは一部の特殊な人々がやることであり、国民はそれに賛成であれ反対であれ、選挙で意思表示して、あとはお任せの究極の無責任がまかり通ってきた。私が脱原発運動をその中から見ていていちばん腹立たしくもあり歯がゆくもあったのは、やれ集会だデモだとなると我こそはとしゃしゃり出てマイクを離さない文化人、著名人はあまたいるが、いざ選挙となると誰も手を上げないという無責任さであった。山本太郎ただひとりを除いては。

「政治を市民の手に取り戻す」とは、政治を一部の特殊な連中の手から市民の手に奪い返すことであり、それには市民自らが「政党」となって、市民自らが立候補する以外にない。そうしてこそ、政治は活性化し、多くの国民の関心を惹くこともできるだろう。ポデモスの躍進はそのことを雄弁に物語っている。

日本経済は今、スペイン、ギリシャ、イタリアと同じような状況にある。政治も経済も、原発を含む諸々の社会問題も、「自民党」=棄民党(日本会議)はもとより、既成政党には解決能力がないという絶望感が、安倍の独裁を帰結してしまった。21世紀型のポスト資本主義を展望した新しい市民政党だけが、この難題に立ち向かう権利を持っているのだ。

似たような経緯で結成されたヨーロッパの政党にはギリシャのシリザ(急進左派連合)やイタリアの五つ星運動がある。前者は2004年にその名の通り急進左派勢力が結集して結成された組織だが、多くの学者や文化人が参画している。チプラス党首のもと、現在ギリシャの政権を担っていることは周知の通りである。また、後者は2009年に人気コメディアンのベッペ・グリッロらによって結成された政党で、現在国政でイタリア民主党に次ぐ第2党の座を占めている。これらの政党には組織や政策、結党に至る経緯に違いはあるものの、例えばどれもベーシックインカムの導入を掲げている等、21世紀型市民政党の特色を有している。また、これら3国は巨額の財政赤字を抱え、EU諸国の“劣等生”であるという共通項もある。

一方、3・11により長らく眠っていた大衆運動が脱原発の市民運動として台頭した日本においては、そうした動きが市民政党として結実したり、脱原発市民候補の独自擁立という形としてさえ、実現することがなかった。そして、3・11を契機に、遠くヨーロッパで、核兵器を持たない原発所有国であるかつての日本の同盟国たるドイツ・イタリアがいち早く脱原発を決めたのに対して、本家本元の日本は、その後、原発回帰への道をまっしぐらに歩みつつある。

しかし、脱原発運動で蒔かれた種は、今年夏の戦争法反対運動で再び芽を出し大きく花開いた。そして、4年前には目立った動きのなかった学生、学者、主婦らが前面に立ち運動をリードした。戦争法は成立したものの、彼らは最近、市民連合(安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合)を「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」「安全保障関連法に反対する学者の会」「安保関連法に反対するママの会」「立憲デモクラシーの会」「SEALDs」有志によって結成した。彼らは来年の参院選に向けて野党統一候補を支援することを目的とし、全国32の1人区で候補者を絞り込むよう野党に働きかけ、安保法の廃止や集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回といった基本方針に賛同する候補者を推薦し、選挙応援などをするものの、独自候補は擁立しない方針という。(「朝日新聞」)

3・11後の最初の国政選挙であった2012年年末の総選挙で脱原発市民運動が何もなしえず、どん詰まりで民主党を離脱した小沢グループと嘉田由紀子滋賀県知事らが「日本未来の党」を結成したものの惨敗したのと比べれば、大いなる進歩であり、この動き、特に学生、主婦、さらには従来アカデミズムの殻に閉じこもっていた学者らが中心勢力として登場したことは、大いに評価されるべきだろう。

しかし、私は共産党が「国民連合政府」構想を発表したときにも述べたように、これではまだまだ、盤石の独裁権力を築きつつある安倍政権を倒すのは難しいと思う。なぜなら多くの有権者が「自民党」の看板に未だ欺かれ、安倍の危険な本質に気づいていない上に、既成政党への不信感が根強く、とりわけ野党第一党である民主党への信頼感が薄い現状にある以上、いくら市民連合が野党に肩入れをして統一候補の擁立に努力しようとも、自公政権を倒すのは容易でないと思うからだ。

市民連合は独自候補を積極的に擁立し(メンバー自らが立候補し)、野党勢力の結集軸となるような市民政党を結成し、選挙の「台風の目」になってこそ、勝ち目が見えてくるというものだ。

欧米では政治が市民生活と密接なものとして存在する。学校や職場で政治を語ることは日常茶飯のことであり、「政治参加」とは投票という受け身の行動のみならず、自ら(地方であれ中央であれ)立候補するハードルがきわめて低く設定されている。

それに引き替え、日本では政治は昔から「お上」の司ることであり、国民が口出しすることではなく、選挙は単に信を問うという受け身の行動に過ぎず、そしてそれが「政治」のすべてであった。

その暗黙の了解事項は、政治に関心のある自覚した市民とて変わらない。政治に文句を言い、口出しはするが、決して自分が出て行こうなどとは思わない。政治家とは一部の特殊な人々がやることであり、国民はそれに賛成であれ反対であれ、選挙で意思表示して、あとはお任せの究極の無責任がまかり通ってきた。私が脱原発運動をその中から見ていていちばん腹立たしくもあり歯がゆくもあったのは、やれ集会だデモだとなると我こそはとしゃしゃり出てマイクを離さない文化人、著名人はあまたいるが、いざ選挙となると誰も手を上げないという無責任さであった。山本太郎ただひとりを除いては。

「政治を市民の手に取り戻す」とは、政治を一部の特殊な連中の手から市民の手に奪い返すことであり、それには市民自らが「政党」となって、市民自らが立候補する以外にない。そうしてこそ、政治は活性化し、多くの国民の関心を惹くこともできるだろう。ポデモスの躍進はそのことを雄弁に物語っている。

日本経済は今、スペイン、ギリシャ、イタリアと同じような状況にある。政治も経済も、原発を含む諸々の社会問題も、「自民党」=棄民党(日本会議)はもとより、既成政党には解決能力がないという絶望感が、安倍の独裁を帰結してしまった。21世紀型のポスト資本主義を展望した新しい市民政党だけが、この難題に立ち向かう権利を持っているのだ。